1939��3��23��

�W��������W�Ҹ�����������

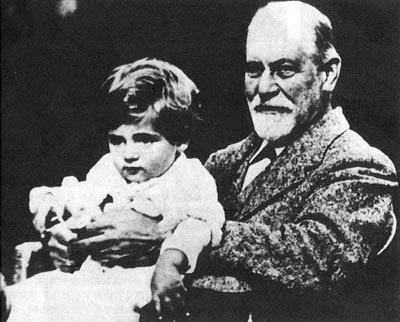

v1939��3��23�ՊW��������W�ҡ� ��������W�f�ĵ���������ɵ�-�������������������

1856��5��6���������������³�����Ħ���S���ĸ�ه��һ���q̫�Y�a(ch��n)�A����ͥ�������S���w�ӾSҲ�{�����1873���M�SҲ�{��W�W�t(y��)��� 1882-1885���ξSҲ�{�t(y��)Ժ�����t(y��)�������� �_ʼ�о����W��1885����ڸ�����W��(j��ng)�W�������؇����ξSҲ�{��W��Ƹ�v������� 1895������c�t(y��)������Ү�������l(f��)���ˡ��P��Ъ˹����Y���о��������������(chu��ng)���uڅ��ʢ��1902��������������ξSҲ�{��W�ͼ����ڣ����M��“�����������о�С�M”���������l(f��)չ��“�SҲ�{��������W��”������ 1900�꣬�������°l(f��)���ˡ�ጉ���һ��������@�������J�������ľ�������W�f�ĵ���������� ���������ڡ�ጉ�����ָ���������Ă������ڵı�����О���Կ�������(n��i)�ڵ���w�����˼�뷨�t����������������������ͨ�^�ƌW���۹���˽����ԵĊW�ء��ھ����������Փ�о�����������������߀��������Եă������^�c�����J��������˵����������ɹ�����������w���������Ժͷ��������������ȿ��ܰl(f��)չ�ɽ��O�Ե�������w���ֿ��ܳɞ��Ɖ��Ե����O��w������ 1906�꣬��W�f�õ����H���J����1936��������������®��x��Ӣ���ʼҌW��ͨӍ���T���� ��������һ�����д��������������Ҫ���С��ճ������еľ�����W�������P��������Փ����ƪՓ�ġ�������������Փ�����������ڿ옷ԭ�t֮�⡷������Ⱥ������W�����ҷ����������������Һ����ء������֑֡��������ڇ��H�����кܸ��u�������Փ������W��һ������W������vʷ�ĬF(xi��n)��r����������˵���Ҫ���ﻯ������˵�һ�л�ӿ����DZ��ܱ��F(xi��n)����Ķ�ʹ��W�f���з��ƌW�����ء� 1938�귨��˹���̲��W���������������������Ӣ������1939��3��23�����ڰ��Y���

|