1898��3��5�գ��ܶ������ڽ��K������������W�ձ����1919�������“��.��”�\�ӡ� 1920��ȥ�����͵��ڹ����W�������1922��l(f��)��M�������ÚW�Ї����깲�a(ch��n)�h������ͬ���D���Ї����a(ch��n)�h��

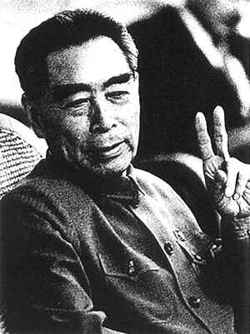

�Śq�r���ܶ���

1924��؇�����Ⱥ����й��ɏV�^(q��)ίί�T�L���S��܊У���β�����������й�����܊ίί�T������1927���Ⱥ��I���Ϻ����˵��������b���x��“��һ”�ϲ����x����������Ϻ��������������й����빤�����I����֮һ���1931���M�������K�^(q��)������K�^(q��)����֕�ӛ���tһ����܊��ί����������܊ί����ϯ������������x���h�ψԶ���֧��ë�ɖ|�������_��ë�ɖ|���I����λ������Ҫ����������S���cָ�]�t܊����L���� 1936��12��“������׃”�r��������������й�ȫ��������������������������Ƶ�̎�����@����׃���ٳ��ˇ����ڶ��κ����Ϳ�������y(t��ng)һ��(zh��n)���Ľ�������

���S��܊У���β����ε��ܶ���

���Ց�(zh��n)�����g�������h����������Ϸ��֕�ӛ�����ڇ��y(t��ng)�^(q��)�M�нy(t��ng)��(zh��n)���������h�ĽM����������������(zh��n)�������cë�ɖ|һ���ؑc�c�����h��ӆ�ˡ��pʮ�f(xi��)�����������1946������Ӱ��ν��܊�����\�L�����������I����ָ�]�˽�ő�(zh��n)���������Ї��Ľ��������˲����������

���A���͇��������ܶ�������ˇ���Ժ��������������������^�⽻���L�Լ�����܊ί����ϯ��������f(xi��)����ϯ����ϯ����������ξֳ�ί�����븱��ϯ����Ҫ�I��������ڇ��H���У����c�ƶ����H�Ԉ�(zh��)���ش��⽻����������(chu��ng)���Ե؈�(zh��)�����h�ĸ����⽻·�����1954�곫���������ġ���ƽ��̎���ԭ�t����������c��֮�g�Pϵ�Ĝʄt������ڇ��H�Ϯa(ch��n)�������h��Ӱ푡� 1955��4�����������Ї�����Fȥӡ���f¡����ϯ��һ���Ǖ��h������e�F�Y���۵���ã��Գ�“��ͬ�殐������f(xi��)��һ��”��ԭ�t����ʹ���hͨ�^���ԡ���ƽ��̎���ԭ�t������A���f¡���hʮ�ԭ�t����遆�LJ��҈F�Y�����I(y��)�����˽ܳ�ؕ�I������

�ܶ����ͷ������}��

1972��2���������c�������A���������y(t��ng)������e�Е�Մ�������Ϻ���������(li��n)�Ϲ������������ɇ�����20������Pϵ����������������� ͬ��9�������߀ͬ�ձ����w���������нǘs�e�Е�Մ���_�������հ������������ąf(xi��)�h����“�Ļ������”��ͬ�ֱ��������෴�������F�M���˸��N��ʽ�Ķ���������ڷdz����y��̎���О��^�m(x��)�M���h�͇��ҵ�������������������o�����h����ĸɲ��͐ۇ�������ʿ�M�M����Ѫ���� �ܶ�������Ї��Ľ����ͽ��O�Լ��⽻�I(y��)�I���ˮ����ľ���������õ���ȫ������������Đ۴������

1976��1��8���ܶ�������

|