| 1841��7��27�ն��������������Ԋ������С�f���R���з����� |

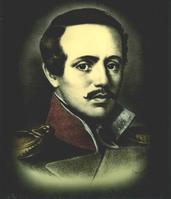

�R���з�

�����R���з�1814��1841��

����lermontov���mikhail yurievich

�����ާڧ�ѧڧ� ���ڧ֧ӧڧ� �ݧ֧�ާ�ߧ���

�������_˹�ۇ�Ԋ������1814��10��15������Ī˹��һ��(g��)С�F���ͥ�������1841��7��21�����ڸ�����3�q��ĸ������ڱ��_ʡ����ĸ���f�@���^ͯ��������ЌW(xu��)�r(sh��)�_ʼ��Ԋ����1830�꿼��Ī˹�ƴ�W(xu��)�����n�����˽�300������Ԋ�͎����LԊ�������^�����(sh��)����ǰ�]�аl(f��)����1832�����c����(du��)�����ɽ��ڱ����x�_��W(xu��)����D(zhu��n)��ʥ�˵ñ����l(w��i)܊�T��ʿ�ٌW(xu��)У��1834�ꮅ�I(y��)������T���F(tu��n)�����������1835��l(f��)���LԊ������-�����пˡ���������ĉ�ע�������ͬ�ꄓ(chu��ng)���������������(hu��)��������F(xi��n)һ��(g��)����ͬ�������(hu��)��(du��)���ı������

����1837��2�������ϣ���ڛQ��������ȥ�������R���з�Ȼ����Ԋ��֮����һԊ����ֱ�Ԛ�����ϣ��������?zh��n)��Ƕ��������?hu��)�����������˱����ŵ�����������1838��4�»ص�ʥ�˵ñ�ԭ���(du��)����ڴ����g��������ˡ����ѡ���Ԋ�ˡ���ذ�ס���һϵ������Ԋ�⣬߀�l(f��)�������_���Z����ɳ������·������Ү�S�桷��������Ԋ������������p�Ľ��l(w��i)ʿ���͡��¸ҵ����˿���ϣ��Ʒ�֮�衷�����LԊ�����

����1839��1841������LƪС�f����(d��ng)��Ӣ�ۡ���������5��(g��)����(du��)��(d��)�����ж�ƪ�M��������Ʒͨ�^ԭ���������桢�����^�˵��F�����ꮅ�����ڮ�(d��ng)�r(sh��)���(hu��)�l���o��ʩչ���ܣ��Y(ji��)������ֻ����һЩ�o��С���������Լ�������“������”�Ľ�(j��ng)�v����(qi��ng)�ұ��F(xi��n)��(du��)�ڰ��F(xi��n)��(sh��)�ķB(t��i)������С�f�Ĵ�ƪ�������˹���ӛ����ʽ��������������������������ЬF(xi��n)��(sh��)���x�Ŀ��^���w�茑���������xֱ�����^��˼����ɫ�����

�����R���з��H�P�L����������(n��i)���nj�(du��)�����Ļؑ�

����1840�����꣬�R���з�һ��(g��)�F��ļ������(hu��)�����ˡ�һ��һ�ա�һԊ����������������(hu��)���M��ͬ��2������ɳ�ʮ�(d��ng)���������c������ʹ֮�Ӱ��m�؛Q������º��C(j��)����������������(d��ng)��4�����������ٶȱ����ŵ������������;��(j��ng)Ī˹�ƕr(sh��)�ڹ����������������(hu��)�����x�Լ��������LԊ��ͯɮ�������F(xi��n)һ��(g��)����Ó�O(ji��n)�z�����Ժ�ؼҵ�����ɮͽ��ʹ��ͼ��������������

����1840��6�£��R���з��_(d��)���ŵ��������7�

��ӌ�(du��)ɽ��đ�(zh��n)�����������2�«@��(zh��n)��ʥ�˵ñ��ݼ��������������LԊ����ħ�������茑����ķ����ߐ�ħ�������g�����Ըйª�(d��)���������ҽo�ˎ������ң�Ԋ���Դ˱��F(xi��n)��(du��)��ħ���������ٝ�p�������ʾ���������x�ı����Y(ji��)���������͡�ͯɮ�����ٶ��_˹�������xԊ��Ľ��������ͬ��4�¡�����o(j��)�¡��l(f��)���ġ������һԊ�������܊�sҫ����֎����_˹�ĉ���ɽ���ʹ����r(n��ng)��������������������Ҫ������֮һ��1841������������R���з��ݼٺ�ز��(du��);���ڛQ���r(sh��)������������

�����R���з������(sh��)��(y��u)��Ԋ���С�f��Ʒ������������^�õ������g����

����Ԋ�˵�ͯ�����ڱ��_�ݵİ����x��Ү����������(n��i)�f�@�ж��^�������������ʽ��ͥ��������С�����������f���Z�͵��Z��1825���ģ�����ĸ���R���з����ĵVȪ���B(y��ng)�����r(sh��)��(du��)��������Ȼ�L(f��ng)���ɽ�������ӛ��������������Ʒ��������ӡӛ����������1830�ꣻ���{(l��n)ɫ�ĸ���ɽ�����…��1832�꣩1827���R���з�ȫ�ҰᵽĪ˹�����1828���������������M(j��n)��Ī˹�ƴ�W(xu��)�����F����ތW(xu��)У���꼉(j��)��������������Ľ�������߀����������(n��i)�r(sh��)����R���з�͌�(du��)�ČW(xu��)��Ԋ�脓(chu��ng)�����F(xi��n)�ˏ�(qi��ng)�ҵ��dȤ��������ڼ��ތW(xu��)У������������Ҫ�������о�a·c·��ϣ��Ͱ�Փ�L(f��ng)���LԊ����݂�ʽ�LԊ�ɞ��R���з����ڵ���Ҫ��Ʒ����1828—1829������������ˡ����I����������ﷸ�������W�и������ֵܡ� ������l(f��)����������������֮�ӡ�������Ɲ����һ�ס��͡���ħ����Ԋƪ���

�����@Щ�LԊ�����˹������c���(hu��)��?f��n)�����`̤���(hu��)�͵���Ҏ(gu��)����Ӣ��������������ߺͱ��y�������“�”���������^�ϣ��@�N�ͨ�������ܻ\���������Կ��y�ı�����F(xi��n)�����

����1830��3����������(j��)����Ժ�Ī˹�Ƽ��ތW(xu��)У�Ğ���ͨ�ЌW(xu��)��1830���������R���з�“Ո��”�ˌW(xu��)�����Ī˹�ƽ���˹����ƽ������x�е��� �����f�@�����������ͬ�꿼ȡĪ˹�ƴ�W(xu��)˼������ϵ�����R���з�ij��ٰl(f��)�����@�Εr(sh��)��������������ԑ��� ��e·a·�Kʲ���ޣ�1812—1868�꣩������������a·m·�f���Ľ��ȵļ��нY(ji��)�R(sh��)�Kʲ�������������?y��n)������Ԋ���?830���_ʼ���Լ�������Ԋ��(chu��ng)���ڣ������Kʲ���ޡ�������ؤ����������ʮ����Ԋ������ҹ�����������

���������Ժ���������R���з��֯���ؐ����˄����ҧ�·��·���f�Z��� Ů��h·�� ·���f�Z��(1813—1875��)��������M���@ֻ��һ�ζ̕��đ����������

����Ԋ�˵Ă�(g��)���γ����@����(1830һ1832��)�������������e�ٺܴ�̶���ֻ���ڇLԇ�˽��Լ������@�r(sh��)������Ԋ����F(xi��n)��“Ƭ��˼�S” �w��Ԋ�����IJ����Dz�ͣ���M(j��n)�����������������J(r��n)֪�������1830—1831�ꄓ(chu��ng)����Ԋ���_ʼ���F(xi��n)���(hu��)���}���R���з��r��ֱ�����x�ϵ���������Ԋ������(hu��)�����n�}ͨ�����뵽�����܌W(xu��)�;���˼���wϵ�С��@���R���з�19���o(j��)30�������(chu��ng)����Ԋ�����w�F(xi��n)���Ȟ����@������Ī˹�ƴ�W(xu��)�܌W(xu��)�����ηՇ���W(xu��)У�������dȤС�M�͌W(xu��)����F(tu��n)����·b·˹̹�˾S������a·��·�ՠ��b· ��·�e��˹�����M���^��F(tu��n))������]���Y���@ʾ�R���з��c�@Щ�F(tu��n)�w�к��P(gu��n)(li��n)����������п���ٝͬ���������������еķ���(du��)�ɾ������������^�W(xu��)�����(d��ng)����m· ��·�R�������s�����ң���������@Щ˼�����ڡ��������˵İ�Թ��(1829��)�ͫI(xi��n)�o1830—1831��W��������1830��7��30�ա�������������1830��7��10�ա���������������������������·����Ү������1830һ1831�꣩���ռӆ̷����x�����A(y��)�ԡ�����1830�꣩�ĽMԊ�о����w�F(xi��n)������R���з��@��(g��)�r(sh��)���_ʼ��(g��u)˼չ�F(xi��n)1774—1775���r(n��ng)�����xȫ����С�f����ķ�������@������һ�·Lԇ��С�f�����

�������@һ�A��Ԋ������錦(du��)���ǰͺ�÷�ݷ�����������R���з��W(xu��)ͬ�������� b·a·����ϣ��(1815һ1851��)��������(du��)���ĸ�������������Ҳ��־���������ϣ�ȼ���������Ԋ�裨��k.�R���з�1831�������������������������……��1832��ȣ������������������Ʒ����������ˡ����������ħ��������ӡ�����}�~�������錦(du��)������˹�ԭ�������������������M(j��n)��Ԋ�衶����������қ]����ˏ�(qi��ng)�ҵؐ����㡷�͡����з�˹���I�������ˡ����S�������1830—1831 �꣬Ԋ�����ڵ�����Ԋ��(chu��ng)���_(d��)�������֮���_ʼ������·������

����1832��������R���з��_ʼ���㔢��Ԋ������Ը��1832�ꡢ�������~�� 1832��)��ɢ���wС�f�I(l��ng)�����

�����R���з�˕r(sh��)Ԋ���P(gu��n)ע�����}�Ѓɂ�(g��)��һ��(g��)�������o(j��)�Ķ��_˹�vʷ������������֮�ӡ�1831�ꡢ ��������Ů�ˡ�1832�꣩������һ��(g��)�� ����ĸ����}�ģ�����Ɲ����һ�ס�1832�������������˹ͨ־�塷1833 —1834�ꡢ������—�����пˡ�1833�꣩��

����1832���������R���з��x�_Ī˹�ƴ�W(xu��)ǰ��ʥ�˵ñ������ϣ����ʥ�˵ñ���W(xu��)�^�m(x��)��W(xu��)��������Ī˹���� �n�̱��ܽ^�u(p��ng)���ϸ�������˲������_ʼ�W(xu��)�I(y��)���R���з� ���H�݂��Ľ��h�x���܊����1832��11����ͨ�^���l(w��i)ʿ������W(xu��)��ԇ��������܊У���^�˃���r(sh��)����������(du��)���ڄ�(w��)�������ֵ�ں�醱���ռȥ�������еĄ�(chu��ng)���r(sh��)�g��܊У����ֲ���Ȼ�ط�ӳ������ʿ����Ԋ��—���˵ø��Ĺ�(ji��)�ա��ȣ����1835�꣬���R���зI(y��)�ɞ��܊��T���F(tu��n)��һ���T����ξ��1834��9�£������������Ą�(chu��ng)����څ���S���@һ���������LԊ������—�����пˡ����R���з��һ����ӡˢ�����ϰl(f��)����Ʒ(��(j��)��������ָ�����δ��(j��ng)����ͬ�����r��Ͷ�o�s־���)��������R���з�?q��)�������������?hu��)���ij��彻�o��������C(j��)�P(gu��n)����ͬ�r(sh��)߀�ڄ�(chu��ng)��Ԋ�衶�_�꿨���͡����F��W��ɳ���������_ʼ����С�f�����з�˹���I�������ˡ�������R���з�ͬa· h·�����S�s��·��·��Ɲ����Լ��c���ڽM����˹�������xС�M�P(gu��n)ϵ���е��˵Ľ��鱊����֪����С�f�����з�˹���I�������ˡ�������1836�����δ������1882��l(f��)��)���������R���д��״Ό�(du��)���(hu��)�����M(j��n)���茑���������ǰ�A(y��)�ϵ�19���o(j��)40������F(xi��n)��“����W(xu��)”����ͬ�r(sh��)߀�ڄ�(chu��ng)�����������(hu��)��(1835— 1836��)�����@�ǵ�һ�����J(r��n)��ֵ�ðl(f��)������Ʒ�����������Ό������������飬�ɴ�����������������K߀�DZ������

����1836һ1837��������R���з�(chu��ng)���˵�һ�׳���Ī�(d��)����ɫ���LԊ�����F��W��ɳ����1835—1836�꣩����W��ɳ������һ�·Lԇ����Ěvʷ���һ�������ەr(sh��)�ڰ����F��s�u(y��)���t������r(n��ng)ū��������@��(g��)���}�ڡ�ɳ������·������Ү�S�����������p�Ľ�܊ʿ�����¸ҵ����˿���ʲ��Ʒ�֮�衷��1838�꣩�еõ����m(x��)�����R���з��c֮����Ƶ�����Ԋ߀�С����_���Z����������@���ڲ��_���Z��(zh��n)��25 ���꣨1837�꣩��Ԋƪ���P(gu��n)��1812�������(zh��n)����“�͔���Ԋ”���

����1835—1836������R���з�߀�]���M(j��n)�뵽�c��ϣ���P(gu��n)ϵ���H�ܵ�Ȧ����c��ϣ��Ҳ�����J(r��n)�R(sh��)��Ȼ�����������ګ@Ϥ��ϣ��ȥ������Ϣ�����̌��͵ġ�Ԋ��֮�����s���l(f��)���Z��(d��ng)��1837��2��l8���R���з��������“��Ԋ”���ΰ������{(di��o)���_ʼ�ˡ��R���з��ڱ������g��(chu��ng)���ˡ����ӡ����������ͽ�����������Ů����(1840��)����������������T������1840�꣩��Ԋƪ������������������ͽ�������x�͵�“�z��Ԋ” ��(chu��ng)�����ڵ��_ʼ���

����1837��2�£��R���з�ӵ��{(di��o)�����Z����_�¸����T���F(tu��n)��(zh��n)ξ�����ָ����������3�³��l(f��)�������;��(j��ng)Ī˹�����������;���ϸ�ð��������R���з�����˹�����_������Ƥ������?du��)�˹�˺ͻ�˹���ִĿ��ί��������S�T���F(tu��n)��·��“�α����ؾ�����(g��)�ط�������Ļ�Ɲ�����������������������ɽԽ�X�������E�鲼��ɳ�������������R������������ռ�������������Р���˹�˷��b�������米�������ڕ�Ұ���^ҹ����������ǵ��ƽ�����……”�� 11�·ݵ��_(d��)������˹�������1837����������R���з��_ʼӛ����P(gu��n)��������·���ﲼ�����g��Ԓ��������������—���ﲼ��������Ŭ���٬F(xi��n)�|���Z�Ե�ɫ�ʺ�“������”�f���˵��������(d��ng)�������Ԋ���ڡ����п˵Ķ��n�����������_�˓u�@�����͡������ߡ��н�ʾ�˸���������Ը�������Ƥ������?du��)�˹�ˣ��R���з���Ҋ��Ī˹�Ƽ��ތW(xu��)У���f��h·m·�_���Լ��e��˹����h·b·�~���t(y��)������÷������С�㡷���f���{�t(y��)����ԭ�ͣ�����Y(ji��)�R(sh��)�˱����ŵ�ʮ�����h�ˣ�c·��·���������b·m· ���������b·h·�����η��m·a· �{��(j��)Ī������ca·��·�W��Ү��˹���^�����ܣ�1840�ꌑ�¡���a· ��·�W��Ү��˹�����������

�������������g���Ժ�������������С�V���L�����R���з��ˇ�g(sh��)��ֳ��չ¶����������Į���Ҫ��ˮ�ʮ����ͮ��������������N����L(f��ng)������ �L(f��ng)���������Ф���S�̮������������Ը����}�ĵĮ�����������

������(j��ng)�^����ĸ�Ķ���ߺ���a·x·���϶����ͨ��������R���з�����ŕr(sh��)�g�s����������� 1837��10���R���з�ӵ��{(di��o)�����_���Z��T���F(tu��n)���Z����_���ݣ�������Ȼ���{(di��o)��λ�ڻʴ�Ľ�܊��T���F(tu��n)�����1838��1����Ѯ��������R���з�ص�ʥ�˵ñ�������1838—1841���������ĉ�������Ď��ꡣ���ܿ��M(j��n)����ϣ���ČW(xu��)Ȧ�����J(r��n)�R(sh��)��b·a·��Ʒ�˹������ ��·a·�S����ĸ˹��������� ��·a·��������W���b·a·����Ų�������ķ���ͥ�Ӽ{���������һ������ǰ���R���з��ڿ���ķ�������x�ˡ����ơ������1840�����������ǰΨһһ��Ԋ���͡���(d��ng)��Ӣ�ۡ���ʥ�˵ñ�����l(f��)�����

���������τ�����δ��ɵ�ɢ���wС�f����1840��������R���з����o���˵���Ʒ�����s400��Ԋ���30���LԊ���������н^�����(sh��)����Ԋ������l(f��)�����������

����1838—1840������Ԋ�˼���“16��С�M”—һ��(g��)��СȦ���О�Ҏ(gu��)�t�ͳɆT�����Ό�(du��)����w(li��n)��������܊�����p�F��F(tu��n)�w��

�����@һ�A��������������Ԋ���ɢ���wС�f���ƺ��\(y��n)������ϣ���һЩ���������R���з�ɢ���wС�f�Ļ����ܘ�(g��u)(Ԋ���������)���S��� �c��ϣ���nj�(du��)�����������ϣ��ɢ���wС�f�ĺ��s��Ԋ��“���C��(zh��n)�_”���L(f��ng)�����������c(di��n)�������R���з]���c��ϣ���Ȧ�ӽY(ji��)�����е��P(gu��n)ϵ�� �oՓ��Ʒ�˹������S����ķ˹����߀�����н���W��������h(yu��n)�������˶��������Ą�(chu��ng)������“���x��”�ؽ�������߀�������γɵ�Ī˹��˹�������xС�M�������R���з�Ҳ���м�(x��)�^��δ��˹�������x�ߣ�a·c·���ׁ��Ʒ����� ��·��·�_�R�֣��Ļ��(d��ng)������c����������˽���P(gu��n)ϵ�������߀�ڡ�Ī˹�ƾS���ˡ���1841��)���ϰl(f��)�픢��Ԋ�����������������(du��)��������Փ�е����(hu��)�܌W(xu��)���A(ch��)�s�B(t��i)����Į���������1841�꣩������

�����c�R���з��P(gu��n)ϵ���ι̵��ǡ�����o(j��)�¡��s־����������@���s־����������ǰ������l(f��)���Ĵ�Ԋƪ���Լ���ؐ��������������Փ�ߡ��͡�����������

����1840��2���������ڹ����������ߠ������(hu��)������R���з��c������ʹ�ă��ӧ�·���m�ذl(f��)���_ͻ��ֱ��ԭ�����������(hu��)�ĸ���—���˶���(du��)m·a·�x�������������˸��dȤ��������������˸�ϲ�g�R���з�����������(zh��)������˽�˷��������������l(w��i)��������(y��n)�Č�������2��18���e�еěQ�����p���ͽ�Y(ji��)������������R���з�߀�DZ����o��܊�·�ͥ������Ѻ��ČW(xu��)������R(sh��)����ǰ��̽�z���ڴ����g���������(du��)�R���з��c���m��֮�g�ě_ͻ�M(j��n)�����µĽ������@�������B(t��i)�İl(f��)չ��1840��4�����������l(f��)����Ԋ���{(di��o)�������F(xi��n)��܊�(du��)����T���F(tu��n)���{(di��o)�������6�·ݲ�̤��˹�����_��������܊�(du��)˾�� ��· x·�����e�ķ��g������7�·ݾͅ������c����ɽ���С�͑�(zh��n)����Ѫ�ȵ�������ˑ�(zh��n)�ۡ�

����1841��2�³������R���Z��õ��ɂ�(g��)�µ��ݼ����������ر˵ñ�������������(zh��n)���Ͷ������]�ܪ�(ji��ng)�������������һ���ܽ^�����]�������Ԋ���������^��3��(g��)���Ђ����P(gu��n)�����������кܶ���(chu��ng)��Ӌ(j��)�����������۲�����Ͷ�����ČW(xu��)���(d��ng)����������ڸ������|���Ė|�����������������dȤ����������Լ���һЩ��Ʒ����������|������“�|�������^”�Ć��}�������R�������������������

����1841��4��14�գ��]�еõ������S�ɵ��R���з�ص���������5�������������Ƥ������?du��)�˹��������@��(zh��n)�ڵVȪͣ�����B(y��ng)�����@��������������һϵ��Ԋƪ���������������¡����������������…������������R���������s��(hu��)����������~�����������Ҫ�(d��)����·…���������Ĺ������� ���A(y��)�Լҡ��������

������Ƥ������?du��)�˹���������R���з��ҵ����^ȥ�����ѣ�����߀��ʿ�����W(xu��)У��ͬ�W(xu��)�R���Z��������һ�Σ����f����(j��)�ֵļ�ͥ���(hu��)��������R���з� ����Ц��ŭ���R���Z��������������^���R���Z��l(f��)���Q��������(zh��n)����R���з�?q��)��@��(g��)С����(zh��)��δ�����������������(zh��n)�����]������ͬ�W(xu��)�_���������Y(ji��)�� �Լ���һ���������R���з�������������(n��i)�ļ���ĹѨ������

�����������

�����R���з��Ƕ��_˹�����Ԋ������ ���ۺ����g(sh��)��������^һ��Ф���������ډ�����Ҋ����һλ��(sh��)�W(xu��)��������

����Ԋ�˲��H�ۺî�����߀ϲ�g��(sh��)�W(xu��)������� ����߅��(j��ng)��������(sh��)�W(xu��)������һ�пվ��ó���������߀ϲ�g�����т��攵(sh��)�W(xu��)�Α��������

����һ�������������ֱ�һ����Ȥ�Ĕ�(sh��)�W(xu��)�}����ס���������������S��߀�ò����������е����c(di��n)ƣ����������� �@�r(sh��)��������TͻȻ�����_��������M(j��n)һλ�W(xu��)�ߴ����ˁ���

����“��ð���������R���з�����”

����Ԋ���������۾����������������������� �����찡���������ă�Ҋ�^������

����“�ڸ�ɶ�����Ԋ�”�������^һ����������������������������

����“��һ����(sh��)�W(xu��)�}����”�R���з�ش��������

����“������������ͬ�І�������”������Ĭ��Ц��Ц��������R���з�һ���о���������� ��һ�残�D����һ�������

����“�@����Q��ô������”���˷����˹P��վ������������˂�(g��)�����������������(du��)��Ц��

�����R���з�Ц����ʹ����� �@һ�Цʹ�������^����ԭ�����˂�(g��)����� ������ػ�ζ�����ŵĉ�������������λ����Ĕ�(sh��)�W(xu��)�������

��������æ��ȡ���ˮ����������@λ���еĔ�(sh��)�W(xu��)�Ү������������ �@��Ф������߀�ղ��ڶ��_˹�ƌW(xu��)Ժ����ϣ���^�����

�����@λ����Ĕ�(sh��)�W(xu��)�ҵ������l�أ��˂��f����������������(du��)��(sh��)�Ą�(chu��ng)ʼ�˼s��·�{���������

�����s��·�{������john napier��1550~1617�������R���з�200����������������K���m��(sh��)�W(xu��)�������

���������������������ČW(xu��)���о�Ҫ���������������\(y��n)�����������M(f��i)�����ČW(xu��)�Ҵ��������͕r(sh��)�g��

�����������������(sh��)�ij�������������˷����_�����\(y��n)������ͳɞ鮔(d��ng)�r(sh��)������Ҫ��Q�Ć��}�� �@���Ǽs��������{�����l(f��)����(du��)��(sh��)*�Ą�(d��ng)�C(j��)�������

�����˷��������_���ȳ˷�����������韩����˷�������������ֱȼӷ�������p���韩���

������(du��)��(sh��)�İl(f��)����ʹ�˷�����_������(j��)�\(y��n)������D(zhu��n)����ˡ�������(j��)�\(y��n)������ˡ�������(j��)�\(y��n)���D(zhu��n)������������pһ��(j��)�\(y��n)�㣬�Ķ�ʹ�^����Ӌ(j��)���D(zhu��n)�����^���ε�Ӌ(j��)������

��������������(sh��)�W(xu��)��������˹�f�^��“��(du��)��(sh��)�㷨ʹ��ԭ����Ҫ�Îׂ�(g��)�µĄڄ�(d��ng)������ɵ�Ӌ(j��)������s�̞���ٵĎ��졣

���������H���Ա������L��Ӌ(j��)���c���ܵ��`������������Ҍ�(sh��)�H��ʹ�����ČW(xu��)�ҵ��������L�˺ö�������“

�����R���з�ͼ{��������ͬ�r(sh��)�����������������������Ҋ�^������

����������������ڌ�(du��)��(sh��)�a(ch��n)����Ӱ푺����h(yu��n)�������֮�R���з���ȫ�п��ܿ��^�{�����������������п������@Щ���п����^�{������Ф�������

�����������о���(sh��)�W(xu��)�}�����Եĕr(sh��)�������{�������J�M(j��n)�R���з�ĉ������������

|

| 1077��7��27����Ӻ����������W(xu��)�ң�1011������� |

| 1824��7��27��С���R�Q�����������ң�1895�������� |

| 1837��7��27�������Ԋ�˿������R���� |

| 1841��7��27�����������������Ԋ�������С�f���R���з����� |

| 1867��7��27������ˡ������{��˹�Q���������������� |

| 1878��7��27���ɾ�ʯ���Q��������ձ��܊�ό���1948�������� |

| 1881��7��27���h˹�����᠖�����������W(xu��)�� |

| 1886��7��27��ӡ����������˹�m(li��n)���I(l��ng)��(d��o)��֮һ�����Š���Ľ��˹���� |

| 1890��7��27����ɭ�ء����������������ң�1853������� |

| 1904��7��27������Ӱ�������_(t��i)��������W(xu��)�vʷϵ���Ρ����Κvʷ�о������L��� |

| 1921��7��27���ȍu�ط��x�ɹ�������� |

| 1937��7��27��ë�ɖ|����������쏊(qi��ng)�{(di��o)�t܊�ľ�ԭ�t |

| 1948��7��27�������_�Σ��ձ������������ |

| 1948��7��27���й���¶�����h�ٺ�ƽ����\ |

| 1949��7��27�������һ�܇���͙C(j��)̖(h��o)ԇ�w������� |

| 1949��7��27���й�����ί��������_ؔ(c��i)����(j��ng)��(j��)��(hu��)�h |

| 1953��7��27�������rͣ��(zh��n)�f(xi��)�����ڰ��T�꺞ӆ |

| 1953��7��27�����r��(zh��n)���Y(ji��)�� |

| 1954��7��27��Ӣ���Y(ji��)����(du��)����72���ռ�I(l��ng)��� |

| 1958��7��27�����w���(du��)���(du��)�Lꐼ{������ |

| 1958��7��27�����m�F·ͨ܇�� |

| 1962��7��27��ʷ��ƽ������������A�����������Ժ�����־��L������ |

| 1963��7��27�����H֪�����A������݆T���ӵ����� |

| 1965��7��27��������·��˹�������S���������������������T�T |

| 1965��7��27��ë�ɖ|��Ҋ����w���������ʼ������ |

| 1969��7��27�������w�C(j��)���K��ʿ�\(y��n)���Ͽ՛Q�� |

| 1969��7��27�����_�����ɡ���S˹��(triple h)������ˤ�NJʘ���wwe������ˤ������������� |

| 1970��7��27���y(t��ng)��������40����_�������� |

| 1974��7��27����۸������Ѹ���� |

| 1975��7��27������ʿ���_�����Ɲ���������������x�� |

| 1976��7��27���Ї������������R������������Ї�����ʷ��ռ����Ҫ��λ���R�ɣ��������Ʒ���ۂ������������������������������R(sh��)�֡�����ëŮ����С���ڽY(ji��)�顷����Ⱥ���ЏV��������� |

| 1977��7��27��ղ־���������̘I(y��)��_(t��i)dj |

| 1980��7��27�����Ʒ������ʇ������ڰ��� |

| 1980��7��27�����������_(t��i)�������x�֣�Ч�����A���d�r(n��ng)ţ�(du��)�� |

| 1981��7��27����С�i���Ї��w���\(y��n)��(d��ng)�T��������W�\(y��n)���Ƶ������� |

| 1982��7��27����ɫ���w�C(j��)���Z�Eը��ؐ����ƽ��^(q��) |

| 1983��7��27������܊ί�����첮�塰�W(xu��)��(x��)���h�Ĺ�s��(bi��o)�����Q̖(h��o) |

| 1984��7��27���w��������y�(y��n)�ׄ�(chu��ng)��ȥ�� |

| 1984��7��27������������ձ������x������Ч���ձ���ǧ�~�_�º����(du��)�� |

| 1984��7��27��Ӣ���⽻�ܸ�����L���Ї� ��Сƽ�ȷքe��(hu��)Ҋ |