| 1647��8��1���峯��λʵەx����I���o�����ԥ�H�������� |

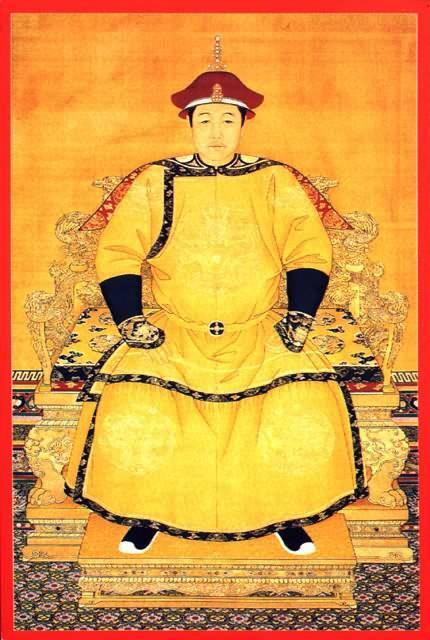

�� ������[1]��λʵۣ�����(��i)���X(ju��)�_·���R(1638��—1661��)��������M����������̫�ڐ�(��i)���X(ju��)�_·��̫�O�ĵھ��������������������������ʮ����r(sh��)�������c(di��n)�����c(di��n)��������ĸ�������m�f��������������(j��)���������������Т�f�Ļʺ�����������ٻ���������λ1643—1661���u̖(h��o)�w�����\(y��n)���y(t��ng)���OӢJ���@���º빦���ʼ�Т�»ʵ��������Т�꣨�ӱ��h��|�꣩���R̖(h��o)�������������ƽ

������°��꣨1643�꣩����ʮ���ճ��u��λ��������r(sh��)�����q����������常��H���ࠖЖ�����H����(j��)�������o����1644���Ԫ��������������ʢ���w�������������ʮ�³�һ�ռ��ʵ�λ����Ӣ��������R�������Ԫ�����P(gu��n)���峯�ĵ�һλ�ʵ�������ʮ�Ěq��1651�꣩�H������λʮ���꣨1644-1661����Ů

�������L(zh��ng)�ӣ�ţ�o��ز�ۣ������ĸ����������

�����ʴ��ӣ�ԣ���H����ȫ������ĸ�錎����������

���������ӣ�ʥ���ʻʵ������������ĸ��Т���»ʺ�١����

���������ӣ��n�s�H����ز�ۣ�������ĸ��Т�I(xi��n)���o�ʺ���

���������ӣ����H������������ĸ���������

���������ӣ����ڣ�ز�ۣ��������ĸ����������

���������ӣ������H��¡�������ĸ�������o��

�����ʰ��ӣ�����(ز�ۣ����ĸ�������¿ˈD��

������������ز�ۣ����ĸ���������

�������������ʹT�����L(zh��ng)�������15�q�r(sh��)�¼o�Ϡ������G���ţ�ĸ����������

��������������ز�ۣ����ĸ����������

�����Ĺ�������ز�ۣ���ĸ���������K��

�����幫������ز�ۣ������ĸ����������

��������������ز�ۣ�������ĸ�������{����

�����B(y��ng)Ůһ���ʹT��혹����������13�q�r(sh��)�¼���֮¡���Н��H���T��֮��Ů��������ĸ��{����

�����B(y��ng)Ů�����ʹT��ι�����12�q�r(sh��)�¼�������������������(l��)֮�ڶ�Ů

�����B(y��ng)Ů�����̂��������������18�q�r(sh��)�¼�����(j��)�����ϰ���������(ji��n)�H����(j��)��֮�ڶ�Ů

�������������»ʵ۵�������ô�xλ�Ă��y(t��ng)���ЃɷN�f(shu��)����

������һ�N���������»ʵ������ʮ�����������������wԭ������?y��n)�?��i)�������ϣ�����Т�I(xi��n)���o�ʺ����(��i)�ӣ����������ă��ӣ����^���������R�ܵ��˾�ľ���������������wÿ�r���������������Ⱦ�����컨�����ʮ���꣨1661�꣩���³������ӿ̱����Ͻ��ǃ�(n��i)���B(y��ng)�ĵ����������H24�q������Ї�(gu��)�vʷ��һ�n���^�ęn��֧�ֵ�һ�N�f(shu��)���������(j��)�vʷ�īI(xi��n)ӛ�d�����R�_��(sh��)��Ҫ����������ܵ��ʌm��(n��i)����(sh��)���ĘO�ȷ���(du��)����Kδ�ܳ���������������Ät�����컨�������Ҳ���峯�vʷ��Ψһ���_(k��i)����U�T�Ļʵۡ�

������һ�N���g���f(shu��)�����f(shu��)���(��i)����������ȥ����������(��i)�ڽ̵ĸ��R���Ƽt�m�����Ү�(d��ng)�˺������������@�N�f(shu��)��һ��߀�Ѷ������c��С���ػ����ˣ���(d��ng)��ͬһ�ˡ��������������(j��)ʷ�W(xu��)��Ŀ��C��������С��25�q���r(sh��)����������Ҳֻ��13�q�������߀δ��m������������ѽ�(j��ng)�������@�N�f(shu��)���������

��������vʷ�W(xu��)��������˵����N�f(shu��)������������ړ������f(shu��)����J(r��n)�������ԇ�D�����_(t��i)���r(sh��)��������ɹ��Ĵ����ړ���������

����1663������ӱ�����|���Т���(n��i)���������8��������6Ů

������°��꣨1643�꣩���£�ʢ���ʌm�аl(f��)����һ�����£�̫�ڻʵ��ڶ�����ͻȻ�o(w��)�����K��������(j��ng)�^(gu��)һ��������ֵ��^����̫�ڻ�̫�O�ھ��Ӹ��R�������常�z����H���ࠖЖ�o���¼��˵�λ�������Ԫ�����������������Ԫ�꣨1644�꣩���������(y��ng)�M(j��n)������̫���T�e���˵ǘO�������ɞ������P(gu��n)��ĵ�һλ�ʵۡ�

����6�q������λ�ĸ��R���ڶ��Ƕ����֪�(d��)�����е��常�ࠖЖ�c�������x�Ĺ�ĸТ�f�Ļʺ�̌�(d��o)֮�³��L(zh��ng)����(l��i)�Ļʵۡ��ࠖЖ�z��7���g�����͢���������y(t��ng)һȫ��(gu��)���^(gu��)���У��l(f��)�������Գ�������I(xi��n)�ҵ��r(n��ng)�����x܊�����������(sh��)����������l(f��)�������Ȧ�ص�����߉����������ࠖЖ���ź������������_(k��i)ʼ�[Ó���ܵ�λ������(du��)�ࠖЖ��(sh��)����������̖(h��o)��λ�����T���R���u̖(h��o)������](m��i)��ؔ(c��i)?sh��)������̎������ӏ?qi��ng)�ʙ�(qu��n)��������U�����T��ؐ�չ���������(w��)���f����������ֲ�ȡ��ֹͣȦ���������Ō����˷���һϵ�о�������ì�ܵĴ�ʩ���M����� �����з������������Ҳ�H����ԭ�Ļ��������������K�����܇���δ�γ�һ֧����������(d��o)�ď�(qi��ng)���������΄�(sh��)��������ʹ�����c���з���(du��)�h���Ą��f���^���Д���ꇁ�(l��i)�����

���������ϵ�ʧ��������ʹ��ε۳������c���ϱ�����ϵĐ�(��i)��֮����������S���c��̸�ɮľꐏ���˵Ľ�������������a(ch��n)���˶�����T��˼����������(d��ng)������(��i)�Ļ��F���������������ľ���֧����ȫ����������������rÿ�r���£�24�q�r(sh��)��Ⱦ���컨������ܿ�������������

������ε���λ����18���������u�w��¡�\(y��n)���y(t��ng)���OӢJ���@���º빦ʥ�ʼ�Т�»ʵ���������R̖(h��o)���������ǻ���ӱ�����|��“Т��”�������m͢���±�

������°���(1643�� ��δ ���絝ʮ����)

�������� ̫���в��������ʹT�H�����������������y(t��ng)����������Ԅ�����жY�����

�������� ̫�������ڌ��m�匎�m������o(w��)�����K���Y�H�����Ƽ��T������Ⱥ�����h��������̫�ڵھ��Ӹ��R���ûʵ������������H����(j��)�����ʡ���H���ࠖЖ�o�����������Ԫ���������R�ڴ������e�м�λ��䡣

�������� ��̫����ʢ�������������

����ʮ�� ��̫�����u�鑪(y��ng)���d��(gu��)������䌒����ʥ�Т�Ļʵۣ��R̖(h��o)̫�����

�������Ԫ�꣨1644�� ���꣩

�������� ��ε���������V������R�����Y�H����������������H����(j��)�������I��Ժ��������������Ȇ���H����������Ծ���������

�������� �y��̫��������(j��)�������ڸ��ꡣ���������n��֮���������������������

�������� ��W(xu��)ʿϣ�����M(j��n)�h�g���|ʷ�����������ʷ����������Ԫʷ����������Գɹ��ݱ�������������絝���ԿO����

�������� ��ɽ�~������(hu��)���C�H������������������U�����ˡ��x����_����ؐ�հ���̩����_����������W(xu��)ʿ���ij̆���H���ࠖЖ������ԭ���Դ�܊�Ϸ�����̫�����̫�ڡ�

�������� �ࠖЖ�ʴ�܊���_(d��)�ྩ��������������T��ʿ����ӭ��܊���������ࠖЖ�M(j��n)��ʳ�����ӻ����������Ӣ��������������܊���Ե۶Y�����۰l(f��)�ʡ��������(n��i)�w�����Ժ�T����ԭ��ͬ�M��һ�w�k�¡����������f�ҵۻʺ����������Ԭ�ϣ����ڻʺ��ϡ����������������������������¼�λ�ڽ��ϣ���Ԫ��������ʷ�ɷ����W(xu��)ʿ���v��?f��)P�ݶ��������

�������� �ࠖЖ���T�������ؐ������ؐ������ȶ��h�w���ྩ��Dz�o��(gu��)�����R�����������С���ɽ�~������(hu��)ǰ��ʢ��ӭ�{����w��̫�������ښv�������R���T����ӡ���Ç�(gu��)������

�������� �����v����������r(sh��)���v�������w�������ϵ���������R������ࠖЖ�I��������܊�·������������a(b��)���ٿɕ�������ʽ�¹�����O(sh��)�����L(zh��ng)������ʮ����������ࠖЖ��ʷ�ɷ�������������̖(h��o)�w�����ʷ�ɷ���(y��n)�~�ܽ^��ʼ��Ǭ��m������

�������� ��ε�܇�{���_(d��)�V�����o��ʮ����������������ֹ�����������

�������� ���Ͻ��ǖ|�Ͻ������������ε�܇�{���_(d��)ͨ�ݣ��ࠖЖ���T���������ؐ������ؐ�������������Ⱥ�����Ќm��Ҋ(ji��n)��ε�������ε������(y��ng)�T��m����������R��(l��)����������̫����ʵ�����Т�ȸʺ�̫���Ļʵ�������̫�R����

����ʮ�� ��ε��HԄ�Ͻ�����������Dz�ٸ��̫�R��������𢡣����H���ࠖЖ��������������Y�������o(j��)��(j��)����̫�����u�����������R�������𢡣��ε����ʘO�T����ķQ̫���T�������e�����P(gu��n)��ĵǘO��Y����C�t���£���������ӷ�ʹT��H���ࠖЖ���常�z�������ʹT���H����(j��)�����ʞ����x�o������������_��Ӣ��������(j��)���ʹTӢ�H���������_ԥ�������I��ʹTԥ�H��������(f��)������ʹT�C�H�����������T����ؐ��������ؐ�Ӛqٺ�����z�������T��������ؐ�ա�ؐ�����������ȹڷ��m��֮���������ʵ��u���x�������������ʢ���匎�m֮�ƣ��������m���_�M�Y�����������(hu��)��(l��)���������n��Ⱥ�����R���������(n��i)�O(ji��n)������ϯ�����

����ʮһ�� �O(sh��)�M��˾�I(y��)����������نT�ӌO������(x��)��(gu��)�����h��������������(gu��)�ӱO(ji��n)���x����T������������������ʮ�������O(sh��)̫�O(ji��n)���ˣ����o�q�r(sh��)��Ʒ���������P(gu��n)��(n��i)�״�����������

����ʮ���� ��������(k��)ؔ(c��i)��������p���쌢ʿ���ɹŹنT���������̫�ڵ���Ů�̂������¼�ɽ�~�氢ɽ�ӿ����������Ժ����(hu��)��얰�᷷քe���븣�����������꣬��ο�M(j��n)܊�P(gu��n)��(n��i)���������ð����̫�Ӱ��l(f��)���D�����P(gu��n)�ˆT15�����������P(gu��n)���һ�δ�Ҏ(gu��)ģȦ�ء�

�����峯���C����l(f��)��Ҫ���^�B���ܵ��^�l(f��)��������ֻ��һ����X�Y(ji��)�p�´�����������^����l(f��)һ�X������������һ�XҪ̎�����嶨��“��l(f��)����ʽ���������”������꣬�G���P(gu��n)��Ȫ“�ܭh(hu��n)�H�����S��������������”���������ط����ë@����“�������o(w��)���֮���������`ͬ�L(f��ng)֮������������o(w��)���J”���������������������“���ͱ�̎��”��������h��Ҳ��ʧ��“�����h̎��������L(zh��ng)�����������(y��ng)�M��”������������l(f��)�����^���K�⚢���ĸ����_(d��)ǧ�f(w��n)

������������������ϭ�ݡ���“С��p�l(f��)”���^�l(f��)��ȥ����ֻ�����~�X��һ�c(di��n)���������һ��С�p����“���X��β”ʽ�������������^�l(f��)ȫ����ȥ���H���^����ĵ��^�l(f��)�������Π�һ����X����������IJ��ֵ��^�l(f��)����t���Y(ji��)�p�´�����������β.

����1647��V����l(f��)���“���X��β�����³�֮������������ڲ�����������(sh��)����(gu��)֮ªҎ(gu��)��”

���������z������˼�Ĵ�o(j��)����“�r(sh��)���^��������������o(w��)һ�����������X��β�������׳ɱ��������”

������ζ��꣨1645�� ���ϣ�

�������� �����_���������̩�鶼�y(t��ng)�������������ɽ�|���������̫�ڵ���Ů�̂������¼ރ�(n��i)���R��ɣ������˼��������ɽ�h�q��̫�μ���̫����������������

�������� ʼ�ޡ������������Iԥ�H�����I�Ǝ����������Ӣ�H������(j��)����ӑ���Գ�����

�������� ʼ���|̫���������̫���������������̫���ښv�������R������������

�������� �����ѳ�y̫�O(ji��n)���ж����������(c��)��������o������������������ԥ�H�����I�����P(y��ng)���������I����ʷ�ɷ�Ͷ�������ʷ�ɷ��ܽ������������(du��)�ǃ�(n��i)������m(x��)�M(j��n)����ʮ����������ʷ�Q“�P(y��ng)��ʮ��”����̫�ڵڰ�Ů�̂������¼Ơ������x�D�H�����_(d��)�Y�Ӱ���˹�o(h��)��������������l(xi��ng)ԇ�������

�������� ����(n��i)��Ժ��W(xu��)ʿ�T���������Ю�������̩������ij������������������������ޡ���ʷ�����n�T�����°ٹٱ������������I�����Ͼ�������������������¼���W(xu��)ʿ�Ӷ�̫ƽ�����óDz��w֮��������W(xu��)ʿ���I����Y���Е��X�t���Գ�Ͷ�������M���ӵܾ͌W(xu��)�����ʮ��һ�ո��O(ji��n)���n�����������һ������������常�z�����xע������������ƽ�Ի���常�z������������ʺ��⣬�������T����Ժ���������tƽ�����Ͻ�����Ǭ��m�������������_(k��i)ʼ��̫�͵�к͵��������λ���m�������͵���

�������� �ٴΏ�(qi��ng)��������l(f��)��������̫����������l(f��)���t�棺��͢�d������������o(w��)��沢�����ֻ������ͺ���������������Գ��d����(d��o)��������(gu��)�����������܊���P(gu��n)���������P(gu��n)���������Ǵ���ѩ��……�Դˁ�(l��i)�����h��ķ��M��w�������������ʮ���ڽ����e���l(xi��ng)ԇ������Ի\�j(lu��)�h��ʿ�����������(c��)����Ӟ�“�����ʥ�����Ȏ�”�����ࠖЖ�H���]�ݿ��ӏR����

�����c���� ���Գ����������Ōmɽ������ԿO�������������Ⱥ�������¼����T����픴�Ʒ��(j��)�������t�I��(y��n)���G�����h�ࠎ(zh��ng)����������M�������Ʒ��(j��)����������T�����ؐ������ؐ������������ҹ�픴�ʽ�����������������I�ڸ��ݽ�¡������(qu��n)�����������Ժ��ڽB�d�������O(ji��n)��(gu��)����(qu��n)����

�������� ��̫�R�����̫����ʵ��������Т����ʺ�����̫���Ļʵ����(c��)����̫�R������O(sh��)��̫������̫�O(ji��n)��������o�����ǧ�����������܊���¹ڲ����(gu��)����������M(j��n)���ζ���������M(j��n)�����δ�������ʷ�Q“�ζ�����”������

�������� ��Ӣ�H������(j��)����������������������ݵ��h�P�в����

����ʮ�� ԥ�H�����I��߀��������ε�����Էӭ��֮����̫�ڴ�Ů�̂������¼�������Ӱ���ؾ����ӷ�ʹTԥ�H�����I��ʹT��ԥ�H����

����ʮ���� �������x�������_(k��i)ʼ�T��(n��i)�O(ji��n)������

����������꣨1646�� ���磩

�������� ���C�H������龸�h(yu��n)��܊����ʎ������Ĵ�������ٺ�o֮�ƣ���ߔz������ٺ�y2000������������TУ30�ɡ����ɹ��ڸ����غ�һ�������������

�������� �T�����f�O(sh��)��Ժ�����ھ��������������������M�h���ɸ�һ���v������������������(w��)��

�������� ���g��ɡ����䌚Ӗ(x��n)����������n���ԝu���M(j��n)ʿ���ڳ����в����������_���������̩�š�

�������� �z�����ࠖЖ�Iͣ�T�����������ʢ�����ӏR��

�������� �ࠖЖ�A�ŷ�������������������(y��n)��ū��������“���˷�”��

����ʮ�� �ʹT��ԥ�H�����I߀�������Ͻ���֮��̫�͵��������к͵�����ɡ����ʵ�����ӭ�ͶY���

����ʮһ�� �����������ڏV�ݽ����B�d����(qu��n)���������������ڏV�|�ؑc�����v����(qu��n)�������

����ʮ���� λ���m������������T���볯��ݛ���г����xע����������ɹ��ں���������������

����������꣨1647�� ������

�������� ���o�����H����(j��)�����ʸ�ۡ�����_(t��i)�����Ƽ������~�{�~�Q����P�y2000���������H������������������ҕ�����������x�����H�������

�������� �n�Όm���M(j��n)ʿ�����в�I������Ʒ���ϼ����������������ᡢ�(zh��n)����һ���볯���l(w��i)����������ʹ�������o(w��)�����Եܼ����Ӵ�֮���������̫�������ȡ����������ɡ����������ֹͣȦ��������

�������� �ӷ�ʹT��ԥ�H�����I���o�����ԥ�H����������������ͤ���������T������ࠖЖ�T���H�� (t��ng)����ֻ��ԥ�H�����c��������ε���߅����䡣

����ʮ�� ����莃x�l(w��i)Ʒ��(j��)����ÿ��(j��)�نT����һ��(j��)���

����ʮ���� �Y�����I�¶����ơ����z������(du��)�ʵ�ֹͣ�й�ݶY���������������ھ��ܴ�Ҏ(gu��)ģȦ�ء�

����������꣨1648�� ���ӣ�

�������� �ʹT�C�H������߀�������������_�������܊����������džʚw���z������������

�������� �ʹT���H����(j��)���������オ����_���������ʹT�C�H����������Փ����������ε��Բ�����֮�ڷ����Ľ�֮��������������ڽ���������

�����c���� ��(f��)��(j��)�����ʾ���ʹT�H����

�������� ̫�R��������

�������� ���O(sh��)�����h�Е�������Ժ����ʷ���������T������ؐ��������ؐ�������������������������ʹT���ȑ�(y��ng)�ý�����(sh��)Ŀ�����

�������� ���S�M�h�������Ȣ��

����ʮһ�� �������������������̫����ʵ����������̫������������ʵۣ������(c��)����̫�R���

����������꣨1649�� ����

�������� ����(n��i)��Ժ���ơ�

�������� �o���ʹT��ԥ�H�����Iް�������z�����ࠖЖ���ξ�ӹ�������߀���R�����

�������� ��̫��̫���Ќm�ʺ���(j��)�����ϣ���������

�������� Ӣ�H������(j��)����z�����ࠖЖ��(zh��ng)�����������Փ�������ﲢ���h���¡�

����ʮ���� �ࠖЖ��Ԫ���������������ţ��¾����ϹنT�����¿c�أ�����ţ��¾��نT���Ͻ�ȥ�t�������

����������꣨1650�� ������

�������� �ࠖЖ�{�C�H�����������

�������� ��̫���u��Т��������ܲ�f���o��f(xi��)ʢ�Ļʺ�����������

�������� �ࠖЖ���Bɽ�Hӭ���r��(gu��)֮Ů�����ճɻ��������

�������� ��ε��Ҕz�����ࠖЖ��ۡ���

����ʮһ�� �z�����ࠖЖ�м����C��߅���������

����ʮ���� ��������������z�����ࠖЖ���ڿ����������ε��H�Լ����ڽ��⣬���������������Քz�����ŷ�����A��(n��i)��(k��)����z�������������V�I(y��)�������������\(ch��ng)���x�ʵ���������R̖(h��o)���ڡ��hӢ������(j��)����������ε��H���������

������ΰ��꣨1651�� ��î��

�������� �ʹTӢ�H������(j��)���\�y�����Ľ�֮������ʮ�գ��Y������ε��H���xע�����ʮ���գ���ε��H�������̫�͵

�������� ����ʥ�ȉۻ�̫����̖(h��o)����K���_����ղ���������R����z�����ࠖЖ�湝(ji��)�Ԍ�(sh��)���������������D�����h�������ࠖЖ ������������̖(h��o)����ĸ���⣬���R������

�����c���� �Ľ�����(j��)���ڄe�����������������������ࠖЖ�T������������֡������@�����

�������� ���T����ؐ�������ؐ�ӷֹ������������Ժ�������Ժ�¡����������������������S����������S�M�ޡ��ɹ�����h܊�ӵܿ��e���Լڳ���������

�������� Dz�ټ������(zh��n)���^�������ꌋ��������Ȏ������I���������Ԫ������������������ʵ��f(w��n)�۞�����(ji��)����xע�����T���������������������{�����{�xע���{��Ѳ����������e���㌚�S��������T��ĸ�ӡ����“����”�����������

�������� ���T�ꉯ�R����������t��������������ʮ���꣬�ԕr(sh��)�¼���������O(sh��)������������������������O(sh��)�������������Y��������(f��)���ա�Ϧ�¶Y������ʺ���x���ʺ�x���ơ�

�������� ����츮�l(xi��ng)ԇ�M�������ɹŞ�һ�������h܊��������h�˞�һ��������(hu��)ԇ���������ԇ��֮�������������������(c��)���Ơ����Y�ˈD�H���H���ǿ���Ů������(j��)�����Ϟ�ʺ�

�������� �����x��������ij����T���찲�T���������Չ��ڳ��(y��ng)�T�����Ϧ���ڸ����T�⡣

����ʮ�� �n����(j��)������������������d����ɽԻ���\(y��n)ɽ�������������@����ɽԻ�e�cɽ������ɽԻ����ɽ�������ɽԻ¡�I(y��)ɽ��

������ξ��꣨1652�� �ɳ���

�������� �C�����I���������������ӷ����H����(j��)�����ʞ���ʹT���H������

�������� �T�T���������ؐ�ա�ؐ�ӹ�������(w��)��������n�M����������ɹ�ؕʿ���ռ��������h܊���hؕʿ�u���е��M(j��n)ʿ���ڳ����в

�������� ���T�����¹نTݛ��������ʶY���h��һ����������������һ�e��(j��ng)�ۡ��������xע����O(sh��)���˸��١�

�������� ����ղ�¸���Ʒ��(j��)�������ʺ����{�ɶY�����

�������� �����ʳDZ��T��ذ��T������

�������� �����������»�Ȣ�Y��

�������� ���������¼���Y���������̫�W(xu��)ጵ�����M���H����߅ӭ�_(d��)ه?y��n)���?

����ʮ�� ��̫�ڴ��F����ܲ�����F���������鿵���������

����ʮ���� ��ε�����Է��Ҋ(ji��n)�����_(d��)ه?y��n)��ÿ���O(sh��)�ڌW(xu��)�����δ�ܷ�����֮��ʮ�q���Ͼ�����W(xu��)��

�������ʮ�꣨1653�� ���ȣ�

�������� �I���׃�H�НM�����µľ���������˺��������������������M�h������������ϕ�(hu��)ͬ���M(j��n)�����������_ؐ�����qٺ����ε���x��ͨ�b���������(w��n)��?x��)vʷ�ϵĸ���(g��)ʥ��֮���l(shu��)�(y��u)����������������̫�ڌ�(du��)���������ε��Ԟ���̫��ĸ��N�����ɴ����á�

�������� �����_(t��i)�^���������n̫���䜫����̖(h��o)ͨ���̎���������Ժ����ͣ�þG�^���������

�������� �Hԇ���ֹٳɿ�억�������������¼��l(f��)����28���h���Ӗ(x��n)���������

�������� ���栖���R��ʹT�H�����~��Ж����翰���Š����R��������������_�����������

�������� ������ƪ��������?t��ng)����R����_ؐ���������Ȍ��m�ɡ����Ã�(n��i)��Ժ�h��W(xu��)ʿ�����Ժ������������O(sh��)��ʮ�����T���I��¹ٸ�����������O(sh��)̫�O(ji��n)��(j��)���^(gu��)��Ʒ���

�������� �Ի�̫���I���l(f��)��(n��i)͢��(ji��)ʡ�y���f(w��n)���c��(j��)��ˮ��(z��i)�������

�������� ��̫��ʮ��Ů�ʹT�����¼�ƽ�����������ӅǑ�(y��ng)�������ʮ�����I��(n��i)Ժ������v���U����������������ʮ���գ��I�Y���������Իʺ�����������δ��(j��ng)�x���������U���ʺ���o������ʮ��������T�����裬�U�ʺ�֮��Ҫ����Ԕ�����

����ʮ�� ����W(xu��)ʿ���W(xu��)ʿ��̫���T��(n��i)������ֵ����

�������ʮһ�꣨1654�� ���磩

�������� �T���������

�������� �����ږ|����ʼ�и��c�Y��������ÿ���ٴ������и��c�Y��

�������� ����������������ʵۣ�����������Զ��_���ܿ����~��Ж������_���I(xi��n)�����翰������_ͨ�_(d��)�����Š����R����̫�R��

�������� �Ի�̫��������ͣ���D�������̺����f���������

�������� ���ʺ����������������H�����𡢹̂����������������o��(gu��)����������֮���������������Է����n�������

�������� ���Ơ����(zh��n)��(gu��)���b����(j��)Ů������(j��)�����Ϟ�ʺ�ͣ�����ӵ���(x��)�h���T�����������莃x�l(w��i)�ƶ����

����ʮ���� �ʹT�Н��H���T��ް��

�������ʮ���꣨1655�� ��δ��

�������� �ޡ���δ�Ӗ(x��n)������롶�Y��Ҫ�[������ε��H���������������Ǭ��m���������ʌm�������Ǭ�m���������یm��Dz�ٸ����������̫�R�������

�������� �C����ҕ�Ľ����I������O(sh��)���v�١�

�������� �t�ޡ�̫��ʥӖ(x��n)���������̫��ʥӖ(x��n)�����

�������� ���H����(j��)�������������z�������������

�������� �ⲩ���I��ʹT�f�H������������m�����Ͻ��ǣ���ɽ�龰ɽ��������Է���_(t��i)����_(t��i)��������(n��i)ʮ�����T���F�������(y��n)����(n��i)�O(ji��n)����������

�������� �����(hu��)ԇ��ʽ�ߵ�ԇ�����M(j��n)ʿ��

����ʮ�� �����ޡ���뺡�֮�������

�������ʮ���꣨1656�� ���꣩

�������� �ޡ�ͨ�bȫ����������Т��(j��ng)���x�������

�������� ������_(t��i)��

�����c���� Ǭ��m��������m����̩����ʌm�������یm�����Ǭ�m��犴�m���������(ch��)��m������m�����������

�������� �I�ƴ��M�ް��¼��ˡ�

�������� �ʹT���H�����²�������������ε��_(k��i)ʼ�ƾ�Ǭ��m����

�������� �л�̫��Ӗ(x��n)ʾ�������������(n��i)�t���x��������������ε��H�����ԡ�

�������� ��ʹT�C�H�������ʹT���C�H���������I�Y�������x��(n��i)���T֮Ů�t������������F�����

����ʮһ�� �d����ɡ�

����ʮ���� ��(c��)��(n��i)���TŮ�����Ϟ���F���������C����������ϻ�̫����̖(h��o)����ʥ�ȿ�����(ji��n)��ܲ�c��̫��������Y���I�����ȵ��(zh��n)�_(k��i)����^���ޡ���뺡�������ÿʮ��һ�_(k��i)�^���������e��һ�δ�醶Y�����

�������ʮ���꣨1657�� ���ϣ�

�������� �������ϵ���������̫����ʵ����������I��ֹͣ�����e���l(xi��ng)��(hu��)��ԇ������

�������� ����𢡣

�������� ��̫���Ļʵ������������ȉ����������̫����ʵۡ�̫���Ļʵ�����������������������Y���������������¡����������ϵȵذl(f��)���ƈ�(ch��ng)��װ���

�������� �O(sh��)��ʢ�����츮�����

�������� ������(j��ng)��������

����ʮ�� ���_(k��i)���v�����Ȏ������ں�µ���������Է������ʼ����䡣���ӏR������µ���ȵ�����������Ҋ(ji��n)����(hu��)��ɮ����������

����ʮһ�� ���ȵ�������������г��ۺ���λ�����Ԫ����������������f(w��n)��������(c��)�������˷�������λ��ǰ���������H�жY���

����ʮ���� �Ի�̫�������l����������cؚ��������

�������� ���ơ��x��ȫ����

�������ʮ���꣨1658�� ���磩

�������� ��ʺ��ڻ�̫������ʧ��ʡ֮�x��������ͣ��{�ֻ࣬��ʺ�̖֮(h��o)�������(c��)�����f���������ε��Hԇ���Ͽ�����e�����������(ch��ng)�O(sh��)��̫���T���ԝM���O(ji��n)ҕ�������̫��������������t��������ͣ�������ӡ����̫��������������뷽�����������̫�R������

�������� ���(n��i)�O(ji��n)������͢����������(n��i)��(y��n)Ӎ��

�������� �ጏ��(n��i)�O(ji��n)�����o���Y(ji��)������������V�@�I(y��ng)���M���������Ơ��͈߰D����Ů�鵿�����������Ӟ�ʹT�s�H������������@�����������

�������� �ó�ղ�¸������

�������� ͣ�T�������Ӹ���q�oٺ���y���������հ��������D������ٺһ���������

�������� �ă�(n��i)��Ժ��W(xu��)ʿ����w��W(xu��)ʿ�������O(sh��)����Ժ����Ժ�W(xu��)ʿ�١�

�������� �ԃ�(n��i)Ժ��W(xu��)ʿ�X(ju��)�_���{���������֮�����к͵��W(xu��)ʿ����~ɫ�ڡ��ɿ�얞鱣�͵��W(xu��)ʿ����Y�յ¡������ڞ����A���W(xu��)ʿ���������Ю������ԝu�������������Ӣ���W(xu��)ʿ���l(w��i)������ĜY�w��W(xu��)ʿ��������G��|�w��W(xu��)ʿ���

����ʮһ�� ���m��Ů�نT�~Ʒ��(j��)�����

�������ʮ���꣨1659�� ������

�������� �����Fʎƽ���������e�Е�(hu��)ԇ���

�������� �l(f��)��(n��i)���y��ʮ�f(w��n)��������c��(j��)���Fؚ�������һ�뮔(d��ng)�����A�������

�������� ���d��������������

����ʮһ�� ��ε۫C�ڽ����������Ⱥ�Μ�Ȫ�����I(y��ng)�������Dz�ټ��������T�������������������������������ֹ�Բ����

����ʮ���� �������u�����ӹ�����̖(h��o)����

�������ʮ���꣨1660�� ���ӣ�

�������� �����ďR�����������Oʮ�����ԁ�(l��i)���������δ�����������t������������¼������������̫�R��������������؟(z��)����Խ����Ԫ�����������������(ji��)�cֹͣ���ϱ�����������C�����������

�������� ��ÿ���ϴ��ϼ�������¼��T���ڴ�����I�Y����“���(l��i)�ϴ����ȶY�ڴ������e����������кϼ���������ڴ����������Ժ������������e��”������

�������� �I�Y����“���d���f�ƣ��q�K����֮�������з��ȵ�ϼ�֮�Y������Ժ�Ԫ����������̫���f(w��n)�ۼ��މ۹�(ji��)���ϼ��ڷ��ȵ���������Ԕ�h�Y�x��”�������������ؐ�����ؐ�ӡ�����Ů��̖(h��o)�����������������������������������¾����Ͽ��t�ơ�

�������� ʼ�����ֹ��ھ��\(y��n)�T��ֵ���������������������ڡ��ܳ���������������������h�ĵۡ����������������Т���ښv�������R��������T�|̫��R�뼰�γ�����������������������������경���Ͻ��S��������������������e������ɽ�������������ʥ�t����������ε�֮�ֳН��H���T��֮Ů���B(y��ng)�m�У����ʹT혹�������¼�ƽ�����п�ϲ��������֮¡��

�������� ʮ����������F��������ް���z��������������ԌmŮ����ѳ������ʶY���ơ���ʮһ��������ⶭ�����Ϟ�ʺ�������

�������� ʮ���������������������Ҳ�ƽ��������^�����T������

����ʮ�� ���X(ju��)�U�����֬L������ε����l(f��)��ɮ���

�������ʮ���� ��1661�� ����

�������� �����գ���εۻ��������Σ����ԭ�δ�W(xu��)ʿ���ռ���������W(xu��)ʿ��������z�t��������գ������B(y��ng)�ĵ������z�t�Ќ�(du��)ʮ����ij����M(j��n)�Йzӑ����������ʮ���(xi��ng)��؟(z��)���z�t�������������̫���������������(n��i)��������������K���_���������¡�������Ĵ��o������o����H�˚q���ۡ�����������Dz���C���z�t��ȫ��(gu��)������������������ʵ�λ������

�������� ����ε����m�ھ�ɽ�ۻʵ�ó�ʮ�����T����D����(n��i)�O(ji��n)�����o���O(sh��)�����Ժ���������T�����ղ،m������܊е����O(sh��)������������t���������K�ݡ������������`��(n��i)��(w��)�������

�������� ����ε������u“�»ʵ�”��������R̖(h��o)“����”������

�������� ��һ�Ȱ��_(d��)���������l(w��i)���_(d��)���S����ε�����������ᣬ�u��������� ���ɹ��Տ�(f��)�_(t��i)�����������K�������������(zh��n)�ĸ��l(f��)�����N�������

�������� �T��(n��i)�w�������(f��)��(n��i)��Ժ��

����ʮһ�� �������H�������������������»ʵ����y̫�R��

����ʮ���� ƽ�����������ʴ�܊�뾒����������ˈ�(zh��)�����v���������ԫI(xi��n)������˸��M(j��n)����뺡����

�������� �����(n��i)�����c���ɹ������(sh��)��(li��n)ϵ����(sh��)�к��������������������㽭����������V�|�غ�����քe��(n��i)�w��ʮ������ʮ����M����ֻ�����Ƭ�岻��(zh��n)�º���������˼�“�w����”���

����ע���˱�����̖(h��o)�o(j��)���Ŷ�������Ԫ�o(j��)��ֻ��ע����������

�������,�y(t��ng)�����C�����^��^�ֻ���l(f��)һ�X��,����һ�XҪ̎����

��������ĝM�˽��Ǵ��L(f��ng)�ף��^�ֻ�н��X��СһƬ�^�l(f��)������������ָ�ּ�(x��)��С�p�ӣ�횵��ܴ��^(gu��)���~�X�ķ��ײ���ϸ�������M�˷Q֮����X��β��������(l��i)��(j��ng)�^(gu��)��200����������u�ݻ�����ĩ�r(sh��)�ڵ������^�������

����������ݏV�ݕr(sh��),���C����l(f��)�����f(shu��)��“���X��β�����³�֮�����������ڲ���������(sh��)����(gu��)֮ªҎ(gu��)���”

������һ�����ӵİl(f��)ʽ��(j��ng)�v�˔�(sh��)����׃���Αc��ǰ����X��β������Αc�����M(j��n)�������������_(k��i)ʼ�����iβ������ĩ��׃?y��u)����^����� �䌍(sh��)�M��Ů��Ҳ��l(f��)�����Ҫ��������ſ���l(f��)�������

�����ǷN��ĩ���е������F(xi��n)�ڲ�����(sh��)�؉Ŕ����������b�����(y��ng)�^�l(f��)ʽ���������������������?y��n)�����?gu��)����“��l(f��)����ʽ����������”������������G���P(gu��n)��Ȫ“�ܭh(hu��n)�H�����S�������������”�����ط����ë@���������“�������o(w��)���֮�����������`ͬ�L(f��ng)֮�������o(w��)���J”�������࣬������“���ͱ�̎��”��������h��Ҳ��ʧ��“�����h̎��������L(zh��ng)�����������(y��ng)�M��”����

����1�������r(sh��)������l(f��)��h�˚w���Ę�(bi��o)��(zh��n)�������˵Ĵ��^�l(f��)��������ֻ���X��С��ָ��(x��)��һ�^�������Q���K��һ���´����Q���X��βʽ�������@�ӵİl(f��)ʽ�����ֻ���ϴ�����ʮ����������

����2������r(sh��)������l(f��)���·�(gu��)֮���������|�|�^(q��)�V��h���ķ����������P(gu��n)��ğo(w��)��(sh��)�η���l(f��)����(zh��ng)�����ǧ���f(w��n)�ĝh�˞�֮�����˾���������˕r(sh��)����l(f��)��λ����Ȼ�o(w��)�������X���Ƶ����^�������ԿɷQ���X��βʽ��

����3�����������~���������(j��ng)�^(gu��)����������Ժ��������l(f��)ʽ�s�ԼΑc����������׃���������^����l(f��)�IJ�λ�m�](m��i)��׃������e���h(yu��n)��ֹ��һ��(g��)���X��������������Ļ��傀(g��)���X���ஔ(d��ng)��һ���ĵ���e�������l(f��)��(sh��)�����@��������������ֻ���ϴ�����?gu��)�׃�ɰ����°��ڃ?n��i)��ȫ����

����4������������������Αc�Ժ����ӵİl(f��)ʽ����׃?y��u)錢픰l(f��)����߅��ֻ��ȥ���S�����������g�����L(zh��ng)�l(f��)�������^�����p��һ�l�����X������������p�ӻ�Q�l(f��)�p�������

����5�����ĩ�����������X(ju��)���˵�֪�R(sh��)����͌W(xu��)������ĸ�������(zh��ng)�У��Ѽ��p������һ�(xi��ng)��Ҫ��(n��i)������������ĩ�_(k��i)ʼ�����峯����֮�r(sh��)�������p�ӳ���ȫ��(gu��)�������µ����֏��ϵ��µĸ����\(y��n)��(d��ng)��

�����ֿ����h������鱣�o(h��)������е������¹��M(j��n)���˴���˷��Ķ���(zh��ng)��������M�������ߌ�(du��)���M(j��n)���˱����(zh��n)��������1645��l(f��)���ļζ��������c“��l(f��)��”���P(gu��n)

������l(f��)����ɵ����(hu��)ì��

����“��l(f��)��”�������Ҫ�����(hu��)ì��֮һ��ᘌ�(du��)��(d��ng)�r(sh��)���؝h�˵Ŀ�?f��n)�����˷�����r�������(d��ng)�r(sh��)����������f(shu��)�^(gu��)��“���l(f��)��(f��)�¹����������¼���̫ƽ�������”Ȼ������������?y��n)��f(shu��)���@��Ԓ�����M�T����������ζ���ʮ���������ԭ�������������ր�����Ӻ��ˣ��ϕ���“�������^֮�����������ӌO�ָ�R��ּ��l(f��)�������w�֮�\(ch��ng)��������M���������h�����������ʥ���Y֮����������������������������t���������֮���䶨�Y֮��ĪҪ�ڹڷ����……Ω���殔(d��ng)���Ԟ������ߟo(w��)�����ù������d�¸�֮��������¿pҴ֮��������f(w��n)������֮������ӌO������֮���ԝh��������ơ��������Ԫ�������r(sh��)�����ǧ��δ����֮���ߣ��\(ch��ng)��������������֮�zҎ(gu��)�������������Λ](m��i)Ҳ�����������^֮������(d��ng)�r(sh��)ԭδ�h�������ӌO������ļ���l(f��)���¸��pҴ��׃����ǧ����δ�������ҽ��ն�׃������ʹ�����m֪����֮�ܱM�ң���ϧ����δ�ܱMТ������ڻ��ϳ����ص�֮����δ��Ҳ����(y��ng)����l(f��)����ԏ�(f��)�����¹ڣ��y(t��ng)Ωʥ������” �ࠖЖ�ؑ�(y��ng)���£�“��l(f��)��(y��n)ּ��������`�ߟo(w��)��������ր������l(f��)������ѷ�����֮�l������ʥ��������������r����ʥ֮�r(sh��)������ƴ��`�����������������r(sh��)��֮����������������������”[1]���ʮ������̲������˃ɂ�(g��)��?y��n)���ݵ��Ƕ��](m��i)����l(f��)���������͢������t��“���^֮����������ߔ�������C���Ѿã����o(w��)���Ӝ�(zh��n)�c���l(f��)֮������������������`���������ɐ�������̲����ٿ��̸�ʾ����(n��i)��ͨ�Ђ����������н�ǰ�(xi��ng)������ɫ���l(f��)�����ĵ�ʮ�Ճ�(n��i)������l(f��)������^(gu��)���Ը��`�������S�T�˼����ë@��������ڃ�(n��i)���̲�����̎��������������ԓ�ܵط�����Ո(q��ng)��������Ҋ(ji��n)�߲����e����������Փ����������������”���ɴ˿�Ҋ(ji��n)һ�ߡ�

����Ӱ푡�ȫ��(gu��)ƽ��������峯�M��y(t��ng)����ȡ�Ä������h�������ձ������l(f��)�Y(ji��)�p����Ĵ��M���¹ڡ�Ҳ�в�Ը�ēQ�¹����ӵ������������������T���l(f��)���С�

�������������Ʒ��峯�������l(f��)��U���������ˣ������M������������ܵ��h�ˈ�(b��o)��(f��)�����Ҳ��׃�l(f��)�ͣ����ȥ�p��������������珈�ȱ���������ʿ���������(ji��n)�����p�Ӳ����I(l��ng)�p��܊���Ա�ʾ��(du��)�峯��Ч���������(d��ng)�r(sh��)���ձ�ֳ��y(t��ng)���µ��_(t��i)����������l(f��)�c�p�㡢��ʳ�fƬ���О��_(t��i)������ª��(x��)֮һ���������c����߲�ͬ���ձ���δ��(du��)�_(t��i)���˵İl(f��)���M(j��n)�Џ�(qi��ng)��Ҏ(gu��)����������_(t��i)�������ܵ��ձ��y(t��ng)��Ӱ푺���������l(f��)������(d��ng)��ȥ�p���������

��������(j��ng)�^(gu��)�ɰٶ���Ӱ�����������^(gu��)�ĝM�˷�����ȡ���˝h���ɞ����(sh��)�Ї�(gu��)���J(r��n)֪�Ĵ����Ї�(gu��)�˂�(g��)��������y(t��ng)�������T�����ۡ��L(zh��ng)���R�ӵȵ������2001�����Ϻ��e�е�apec��(hu��)�h��������(hu��)���I(l��ng)������������Ă��y(t��ng)����m�Q�����b����(sh��)�H�ϼ����R������

������(d��ng)���Ї�(gu��)���(hu��)�в�����ʿ����“�؏�(f��)�h��”���\(y��n)��(d��ng)������ϣ���ƏV�Ą�(l��)�h�����´������y(t��ng)�h�������^(gu��)�ڬF(xi��n)���Ї�(gu��)���b�߶�����Ӱ���������δ�ܳɞ鳱������l(f��)����������ָ�Ї�(gu��)��ĩ����r(sh��)�ڝM��y(t��ng)�����ñ����ֶΏ�(qi��ng)��ȫ��(gu��)�h���˸���M��l(f��)�͡��Ĵ��M����b�����������

�����h���Թ��ԁ�(l��i)�ͷdz���ҕ�¹ڷ���������Т��(j��ng)�����ԣ�“���w�l(f��)�w�������֮��ĸ��������Қ������Т֮ʼҲ�������”�h�˳���֮��Ͳ�����l(f��)�������Ů�����^�l(f��)�U�ɰl(f��)�ٱP���^픡��M��İl(f��)���c�h���Į�����ԓ�����Ӱ�ǰ�B�^�l(f��)�������������X�^�l(f��)����һ�l�L(zh��ng)�p������������h�˵ķ��b�h���Խ��I(l��ng)��������������o(w��)�۵Ȟ���Ҫ��ɫ������M�b����Ҫ���c(di��n)�����I(l��ng)���������(du��)��������P�۵ȡ�

�����峯�ɾ����Ї�(gu��)�|���ĝM���˽�������������P(gu��n)֮ǰ�����M��y(t��ng)�������P(gu��n)����Ȼ����“��l(f��)��”������������(du��)�������ĝh��һ�ɏ�(qi��ng)���׃�l(f��)ʽ�������Q���b�����Ͷ����������ʿҲ�����l(f��)��������鳼���Ę�(bi��o)־�����

������܊��1644�꣨���絝ʮ���꣩���P(gu��n)�r(sh��)���C�l(f��)“��l(f��)��”�����������h�˵IJ��M�ͷ�������������ǹ��_(k��i)�U���������1645������M(j��n)܊���Ϻ�������h���O֮��ܵ������h���ŔD�����߳�ŭ֮����z�����ࠖЖ��������C�l(f��)“��l(f��)��”�����������������ࠖЖ�����ٴ��C�l(f��)“��l(f��)��”�������Ҏ(gu��)����܊����֮̎��������o(w��)Փ�������������ʮ�Ճ�(n��i)�M�����^���������l(f��)���p�������ߔ��������(zh��)�п�̖(h��o)�ǣ�“���^�����l(f��)������l(f��)�����^”���h������鱣�o(h��)������е������¹��M(j��n)���˴���˷��Ķ���(zh��ng)������峯�y(t��ng)���ߌ�(du��)���M(j��n)���˱����(zh��n)�����������1645��l(f��)���ļζ������¼����c“��l(f��)��”���P(gu��n)������˷��Ķ���(zh��ng)�v��(j��ng)37֮������������K�Y(ji��)���ǝM��⽨�y(t��ng)����ȡ�Ä�����������h������߶���l(f��)�Y(ji��)�p���Ĵ��M���¹���������(ji��n)�ֲ�Ը�ēQ�¹���Ҫô������Ҫô�ӵ������������Ҫô������T��������l(f��)�������

�����峯�M��y(t��ng)��������“��l(f��)��”��ԭ��һ���J(r��n)��������M��y(t��ng)����ϣ��ͨ�^(gu��)��l(f��)����(l��i)������ݿ�V��h�������������ό���ʿ�����徫��������֝M��Ľy(t��ng)�ε�λ�����֝M�岻���h��ͬ���������(l��i)�Ěvʷ������������M��y(t��ng)���ߵ��@һ��ʩ�����_(d��)�����A(y��)��Ч��������h����u���������������������(x��)�T�˝M��İl(f��)ʽ�ͷ��b�����������������Ʒ���ۇ�(gu��)��̖(h��o)����ȥ�p�ӕr(sh��)�����Ȼ���S���˲�Ը���������ԭ��֮һ���Ǻ��¼�ȥ�p�Ӻٸ����^������Ҋ(ji��n)“���^�����l(f��)���������l(f��)�����^”��“��l(f��)��”���ߌ�(du��)�h��Ӱ푘O�

����“��l(f��)��”�������Ҫ�����(hu��)ì��֮һ������ᘌ�(du��)��(d��ng)�r(sh��)���؝h�˵Ŀ�?f��n)�����˷�����r����(d��ng)�r(sh��)����������f(shu��)�^(gu��)��“�����^��(f��)�¹��������¼���̫ƽ”�����Ȼ������������?y��n)��f(shu��)���@��Ԓ�����M�T���������

����“1644��������@���Ї�(gu��)�vʷ��“�������”��һ�꣬�@��3����������Գɱ��Ϲ�ȡ�ྩ�������絝���ԿOѳ��(gu��)����������Գ�����ͨ�Г�ɽ���P(gu��n)�������������������(j��ng)�^(gu��)���]���Q���w��³���������ؾ���Ҋ(ji��n)“�¾�”���Գɣ��ڻؾ�;���������� (t��ng)�Үa(ch��n)��������(��i)檱�̔�����Ը�׃��������؎�ɽ���P(gu��n)���u����ͨ����������Գ�?d��ng)�����Q�����˅����������21������p������(zh��n)ɽ���P(gu��n)�����22�ճ��������������(sh��)Σ���������S�ě_���؇��������P(gu��n)�����v�����P(gu��n)���J�D�ѾõĶࠖ�L����l(f��)�Q������w���M��܊�����p���ϱ����26�գ����Գɔ��˻ر������������������������܊���P(gu��n)��“�����ྩ”����

�������S���M�����P(gu��n)����(l��i)������l(f��)����

������ǰ����|�|�h�������������^֮ݱ�����ڝM����(gu��)�r(sh��)��������M�y(t��ng)���߾͏�(qi��ng)��Ͷ���ĝh��Ч���M���˵İl(f��)ʽ���������l(f��)����w혵Ę�(bi��o)־���������꣨1631�꣩��̫���ڴ����֮�ۄ����r(sh��)��“�w����ʿ����l(f��)”�����������꣨1638�꣩�����“����Ч����(gu��)��ñ����D�����l(f��)�����������������ڱ��������������������(gu��)�����Խ��Ժ�����������߾�����������”

������܊���P(gu��n)������^�m(x��)�����@��(g��)���ߡ����Ԫ�꣨1644�꣩���¶�ʮ����������܊�����Գ��M(j��n)��ɽ���P(gu��n)�ĵ�һ����������^����������³�һ������z�����ࠖ�L���I(l��ng)��܊�^(gu��)ͨ�ݣ�֪��ӭ�������ࠖ�L“�I����l(f��)”������������M(j��n)��������������նࠖ�L�o������ԭ��������քe�l(f��)��������������˵������Г�����Ҫ��“Ͷ�\(ch��ng)����܊�������l(f��)��������¹�Ϥ���ƶ�”��������@���峯�M(j��n)�뱱������ʽ���_(d��)��l(f��)�����¹ڵķ����������

���������@һ������h������ď�(qi��ng)�ҷ���(du��)��������ڳ��h��نT������l(f��)�Ğ锵(sh��)������������^(gu��)�O֮���o(w��)�u�Ďׂ�(g��)����������ٹنT�^���������������o(h��)�l(f��)����������o�^(q��)�İ���Ҳ���ҸͶ�������ࠖ�LҊ(ji��n)�M���F��Ľy(t��ng)��߀����(w��n)�����������֪��֮�^(gu��)���������������ջس�����������Ԫ�����¶�ʮ���Iּ���f(shu��)��“��ǰ��w�֮��o(w��)���քe��������������l(f��)�Ԅe��������������Ը�����������Ľ̶�����֮�����������Ɲ�Ժ����³������f���l(f��)����Ϥ������������”������܊���P(gu��n)����l(f��)����������¹ڵ�����ֻ��(sh��)����һ��(g��)�������

����Ȼ�������@һ���߲�δ�ʹ���Y(ji��)�����(d��ng)�M�y(t��ng)�����J(r��n)�����´�֮�r(sh��)������������������ߵ��ˑB(t��i)����Ȼ����ȫ��(gu��)���Թ���һ����l(f��)������ζ��꣨1645�꣩���³���������ڽӵ���ռ�Ͼ��Ľ݈�(b��o)֮�r(sh��)���ࠖ�L��Dzʹ�I�o�ڽ���ǰ���Ŀ�ָ�]ԥ�H�����I����“��̎����܊��M����l(f��)����������в�����������܊������”��ʮ�����I�Y������“���(l��i)��l(f��)֮�������������һ������������Ա���������ٹ���´�ʼ�д��ƶ���������һ���������q��Ҳ���������q��Ҳ���������һ�w������M���`����������һ��������K�ٶ���……”ͬ�������������������“�¹ڽ�����֮��”��Ҫ��Y��ͨ��ȫ��(gu��)܊����l(f��)�����Ҏ(gu��)����(sh��)��������������Բ���֮�����������ǃ�(n��i)������ʮ�Ճ�(n��i)����������ط������������ͨ��_(d��)���ʮ�Ճ�(n��i)“�M����l(f��)”��Ҏ(gu��)�������k����“……�Խ�֮����������ǃ�(n��i)����Ѯ�����ֱ�`��ʡ�ط��Բ��ĵ�������Ѯ��������M����l(f��)������������ߞ��҇�(gu��)֮�������t����ͬ����֮��������������Ҏ(gu��)��ϧ�l(f��)����������o��(zh��ng)�q������Q���p�J��”�@�nj�(du��)���������ͬ�r(sh��)Ҫ��ط��نT��(y��n)����(zh��)�������������S��Ո(q��ng)�S�����l(f��)�f�ƣ���t“���o(w��)�����”�@��һ����(y��n)�ֻ�܈�(zh��)�У����S�`���������ܶ����¶�ָ�����M����p�ӽ^���H�H��һ��(g��)�^�l(f��)��(w��n)�}�����������һ��(g��)���Ά�(w��n)�}��������M�y(t��ng)�����䌍(sh��)���p�������“�����C”ʹ�������ࠖ�L�����Ԫ�������v����l(f��)��r(sh��)������������Ĺ�����“�Ԅe���”��“��w�֮����������o(w��)���քe��������������l(f��)�����Ԅe���”��

������l(f��)��������������������(d��ng)�O���ش���������������˝h����A����ʿ�ķ���(du��)���������������ڴ�Ҏ(gu��)ģ�����b����(zh��ng)���鼰ȫ��(gu��)����(d��o)�����L(zh��ng)�ڵ����ֲ���(w��n)�������������`Ϳ̿��

������λʵ��z�t

��������ʵ۵��������u(p��ng)——���x����z�t

�������ߣ��T��Ⱥ

����������\(y��n)����ʵ��tԻ��

�������ԛ��³���ا����ʮ������Ɲ���������H���ԁ�(l��i)������o(j��)�V���ȡ���������������������̫��������̫��փ�ң���ѭ�ƺ���ƈ��Ŀǰ������ҝu��(x��)�h���������ڴ����f�����и��������������(gu��)��δ���������δ�죬����֮��һҲ������

�����������g�����ʿ�̫�ڻʵ����e����Ӗ(x��n)���B(y��ng)���Ωʥĸ��̫����������������O����ߺ�Ī�꣬Ω��Ϧڅ����������MТ�B(y��ng)����������ӵ����K�����\(ch��ng)�δ������������֮��һҲ�������

�����ʿ��e��r(sh��)�������ֹ���q�����������˥��(j��ng)�����������K�챧�����������·��̫����������־�����������Ҽ��f(w��n)��֮��������M��������ǰ�����������`ϥ��������������ʥĸ��ʹ������֮��һҲ�������

�����ڻ��T��ؐ�յ��������ϵ̫������̫���ӌO������(gu��)��������푪(y��ng)��(y��u)������ʾչ�H���������T��ؐ�յ�������x�Ӽ����|������ݏ�(f��)�r���������x������ѐ�(��i)֮��δ���������֮��һҲ��

�����M���T�����������v����������������Ч������������У��M�������������������������в�Īչ��������ʧ��(gu��)����������ƫ���ij������Ԟ�������ί�Νh����������Ժӡ�ţ��g����h���ƹ�������M���o(w��)�����£�����и������������֮��һҲ��

���������Ժø���������̓���Ӽ{���������֮�H����(w��)������ڼ���ٰ����δ���S����ʹ���������ÿ�@��������������L(zh��ng)������t������������@Ҋ(ji��n)�������M�������e���o(w��)�����������֮��һҲ�������

�����O(sh��)�ٷ����Ω�������������M(j��n)�����첻�ɺ�ҕ������͢�����������֪�䲻Ф�����������T����������ԏ�(f��)��(y��u)�ݹ�Ϣ��������焢���������ƫ˽��ɣ����Ѷ�Ϥ������������������������������\(ch��ng)���^Ҋ(ji��n)�t�������e���Ҋ(ji��n)��Ф������������������֮��һҲ��

������(gu��)�úƷ���������A�����������Ȼ���X�Z������M�o�m��֮�M(f��i)��δ����(ji��)ʡ�l(f��)ʩ����������֧��T��ÿ���(hu��)�h���������T����(hu��)�h�������M�܄e������������ֻ���h���Üpٺ����������٠܊�裬��������������ϓp�����������֮��һҲ�������

������(j��ng)�I(y��ng)�����������������������(w��)�O������������ǰ���������������o(w��)��֮��������M(f��i)���࣬�˲���ʡ����������w���D������֮��һҲ����

�����˾��ʺ��ڻ�̫��˱MТ��������o������������(n��i)�������������������Ⱦ]����������t�磬�ʼ���Y�ŏă�(y��u)���������Ȼ�����ԶYֹ�������T��̫�^(gu��)������M�E����(j��ng)����������֮��һҲ���

���������e�o�����D�������������̎��m������������^�����������c͢����Ҋ(ji��n)ϡ���������������x���������������֮��һҲ�������

������֮��������������ܟo(w��)�^(gu��)�����������f(w��n)�������Ȼ�����`�e(cu��)��Ω�� (t��ng)�Լ{�G�������t���^(gu��)��֪����ÿ����������������� (t��ng)�Լ{�G�������������������Z�����̓�����������ʢ��������ò���������������˹������������`��������³�ʿ�}Ȼ���������M(j��n)������������֮��һҲ��

������֪�^(gu��)���ÿ�Ԍ�؟(z��)���������ͽ��̓�����δ���߸ģ������^(gu��)���շe������������࣬����֮��һҲ������

����̫�桢̫�ڄ�(chu��ng)�����I(y��)����������P(gu��n)����������Ԫ����(ch��)����������ɾ�̓���������������������١��������Ҳ����˚q��������ڷf�ۣ��˳���������Ɲ�����̫�����������ƣ��ַ���ʮ���������ጷ����������ʵ�λ���������(n��i)�����ᡢ�K���_�������������¡�������ݞ��o�������ȽԄ��f�س�����������Ը��ļ�����������������ұM����������_���������������(w��)������������������ʹ֪������

�������ʮ�������³���������

������(��i)���X(ju��)�_·���R����ǝM���������P(gu��n)��ĵ�һ���ʵۣ���̖(h��o)����������

�����@λ��λʵ����q�ǻ��������ʮ�Ěq�H�����������ʮ�Ěqȥ����������������������܊��(gu��)����ʮ����������(j��)�H�������������g���@λ����ʵۂ��f(shu��)�^��ąs�����c�������Đ�(��i)�鼰�䱾�����O�����[��Ҫ���ҵĹ�����������䌍(sh��)������������Ǻ�����������������H��֮�����������(gu��)��(n��i)܊��������������������(j��ng)��(j��)�����涼��Σ�C(j��)�ķ������@λ�L(zh��ng)���������P(gu��n)��ĝM�ʵ��B�h�ĵ����¶�����̫������������Ҫ�f(shu��)�W(xu��)��(x��)�v���h�һʵ۵��·�(gu��)��(j��ng)�(y��n)�ˡ������Իʵ�֮�������δ�������혷(l��)�����ǘO��̿�،W(xu��)��(x��)�h���Ļ��������첻�������x�������˱��bһЩ��ƪ����������ҹ��˯������ÿ��̎��������܊��(w��)����(w��)��ͬ�r(sh��)����ȡ�˴������Ļ�֪�R(sh��)����������������Ľy(t��ng)�η������ֶΡ�

������܊��������挦(du��)ȫ��(gu��)����đ�(zh��n)�y�����V�� (t��ng)ȡ��������Ҋ(ji��n)����ƶ�����?f��)��p�˵IJ��ԣ���đ���ֵ����Ýh�彵���������ȡ��܊���ϵĄ�������(w��n)���ˇ�(gu��)��(n��i)�ք�(sh��)����������ϣ������D���������(y��n)��؝�٣��������������������Ч�������C(j��)��(g��u)������ڽ�(j��ng)��(j��)�����������Г�������������Ą�(l��)�_(k��i)�ģ��������ĩ�ԁ�(l��i)��(du��)���յķN�N���������B����������M(j��n)ؕ���خa(ch��n)ƷҲ������������Ȟ�(z��i)�Ȼ����������l(f��)չ���a(ch��n)����

��������������(gu��)�ҷ����������֮�e���٣����б��^ͻ����һ�l�������\(ch��ng)�� (t��ng)ȡ������������S���·��ֱ�G���������ʹ�����Ҋ(ji��n)�dz����J��������Ҳ���Ԟ���������෴�������²�����Ҋ(ji��n)��������������d����˴�ȵĚ⹝(ji��)���������H�h(yu��n)�h(yu��n)���^(gu��)������݅��������(du��)����Ҳ�l(f��)�������Ӱ푡��峯�T�۴����������������������� (t��ng)�ò�ͬ��Ҋ(ji��n)�������������ǰ���ʵ��������һ�Z(y��)������������������Ҋ(ji��n)�����Ὠ�h�Ĵ�(g��)Ƥ�_(k��i)��`��ֱ��Ҫ���˼��X���������@����λʵ۵ı��ʲ��ܲ��f(shu��)��(du��)���ĺ���������Ҫ��Ӱ푡����y�õ�����������(d��ng)�r(sh��)�ĸ��R��ֻ��ʮ�ךq�������ʮ���^������҂������S���ͥ�ėl����(l��i)������߀���^(gu��)�ǂ�(g��)�������������Ǖr(sh��)�ĸ��R�������@��Ҋ(ji��n)�R(sh��)���@�������������(sh��)���y�ܿ��F������

����ǰ����䛵��t�����������Ⱦ���컨���������֪����������ف�(l��i)�����H�ŴY�����ɼ溲��Ժ��Ժ�W(xu��)ʿ�������W(xu��)ʿ���ռ��M���z�t����@���z�t����ε��R�Kǰ���һ����؟(z��)���У�Ҳ�����������u(p��ng)���������w�F(xi��n)����

�����z�t������˵�λ���^���˺��o���������������������(n��i)��ȫ������Ιzӑ�Լ���(zh��)���ԁ�(l��i)������Ӌ(j��)�_(d��)ʮ�ėl֮�࣬���f(shu��)�صص�����һ��“�Z�t”������

������һ�l�����Ιzӑ�f(shu��)���Լ����o(w��)�ߺ�ĵ�����������s�^�������ڴ�I(y��)������s�](m��i)�������Ç�(gu��)�ң��](m��i)���¸��ڰ��������@���Լ���һ�l���^(gu��)�������

�����ڶ��l���f(shu��)�Լ���ĸ�Hȥ�������������Т�B(y��ng)ĸ�H����������Լ������^(gu��)�����

���������l�������?g��u)?qi��ng)�{(di��o)���Hȥ���r(sh��)���Լ����������������δ�MТ�x���������(y��ng)��ĸ�Hȥ���r(sh��)�o�菛�a(b��)�����������ܳКgĸ���oĸ�H����(l��i)ʹ����������Լ������^(gu��)�����

�������ėl�f(shu��)����(du��)�����T��ؐ�յȝM���H�Fδ���Ց�(y��ng)��ȫ������Լ������^(gu��)��

��������l�f(shu��)��������ʩ��֮��ƫ�����Ýh������h(yu��n)�˝M�نT�������Լ������^(gu��)�����

���������l�f(shu��)���Լ��������֘�(bi��o)��(zh��n)�^(gu��)������](m��i)�ܺܺõذl(f��)�F(xi��n)�˲š�ʹ���˲���������Լ������^(gu��)�����

�������ߗl�f(shu��)�������Լ���(du��)���Q�ĹنTδ�ܼ��r(sh��)���Q����������Լ������^(gu��)�������

�����ڰ˗l�f(shu��)�����Լ��ڌm�л��M(f��i)�^(gu��)���������Ӱ��˹نT��ٺ�����������Լ������^(gu��)����

�����ھŗl�f(shu��)����Լ��ڌm��������ʹ���ϻ��X̫������δ���wՏ����������D������������Լ������^(gu��)������

������ʮ�l�f(shu��)��������Լ�����(��i)�Ķ�����ȥ���r(sh��)����Լ����ܿ����Լ��ĸ��飬����֮�Y�`������������^(gu��)��䁏��������Լ������^(gu��)�������

������ʮһ�l���f(shu��)�Լ��^(gu��)������̫�O(ji��n)���������ʹ��I(y��ng)˽��ף����Լ������^(gu��)�����

������ʮ���l�����f(shu��)�Լ��D���e������������ϳ��������ʹ�c��?n��i)����?li��n)ϵ�����Լ������^(gu��)�������

������ʮ���l��������f(shu��)�Լ����Ԟ�������� (t��ng)���ò�ͬ��Ҋ(ji��n)��������´������M(j��n)�����������Լ������^(gu��)������

������ʮ�ėl���f(shu��)�Լ�֪�e(cu��)��δ�ܸ��e(cu��)��������^(gu��)�e(cu��)Խ��(l��i)Խ�࣬���Լ������^(gu��)�����

������(sh��)�����ǵ��f(shu��)��������Ιzӑ���Լ��@ô���“��”��������(sh��)�������c(di��n)�^(gu��)�֡��@ʮ�ėl����������һ�l�����f(shu��)�ǽ����٘����£����c(di��n)�����һЩ�˿��Y(ji��)��(b��o)���г�Ҋ(ji��n)��“�����Լ�ˮƽ�������������������������������ò������������x�ϼ�(j��)�I(l��ng)��(d��o)��Ҫ���Ⱥ��������߀��ú��h(yu��n)”֮���Ԓ������

�����ڶ��l�������l�DZ��^��(d��ng)���Ԓ������R��ĸ��Т�f��̫����������εǻ��������ס��εĻ�λ����������̎�팦(du��)���N��(f��)�s���P(gu��n)ϵ���涼�l(f��)�]����Ҫ���������������Rδ�ܿ˱MТ���������������(du��)ĸ�H��������˸�����_��(sh��)�ǰl(f��)�ԃ�(n��i)������

�������ėl�������l���f(shu��)�Č�(du��)�M���H�F���M��δ������(y��u)����Ԓ���c(di��n)�Բ��S���������ƝM���H�F�Ą�(sh��)���������đ���Ýh�����������ε�ʩ���гɹ����e������Ҳ�����@�N�ԝh�Νh�ķ�ᘲ����������ʹ��܊���P(gu��n)֮����(d��ng)ʎ���΄�(sh��)������(w��n)����������a(ch��n)���Ի֏�(f��)�l(f��)չ�������������r(sh��)һֱ��(ji��n)���@�N���˷������������(du��)�M���H�F���IJ��M��wһ�ټ��ԉ��ơ���ô�R�K֮�r(sh��)���������һ��ƽ�r(sh��)֮�B(t��i)��(du��)������zӑ��?�@�����Ѓɂ�(g��)�����ԭ��һ�Ǹ��R�mȻ���·�(gu��)ʩ����ע�����Ýh�ˣ�������M���F�����ߴ�����������M����Щ�������������߀�����Լ���“������”���h�����ܸ����Ҳ���^(gu��)���������L(zh��ng)�����HҲ����“�Լ���”����M�ˌ�(du��)�h�˵IJ¼�֮�ģ���(du��)��εہ�(l��i)�f(shu��)Ҳ��������ȫ�[Ó��������c�����P(gu��n)�ĵڶ���(g��)ԭ���ǝM���H�F�v�зN�N���M�������Ҳ��Ѫ����ˮ����(du��)�����^(gu��)�ڇ�(y��n)��Ҳ�в���֮̎���������Ҳ�S�͑�(y��ng)���Ǿ���Ԓ��“��֮��������������Ҳ��”�����Y(ji��)����ζ���Ƹе��Ը���������R�K֮�r(sh��)һ�����B(t��i)��������M���H�飬�ʹ���Щ�zӑҲ������֮��������

��������������������������š�ʮһ�����ʮ������ʮ���������ʮ�ėl���漰֮�£���(y��ng)ԓ�f(shu��)��εı��F(xi��n)�Ǻܲ��e(cu��)����������һλ���������������̎��܊��(gu��)����������m����(w��)���������ÿÿ�г���֮Ҋ(ji��n)�����������֮�e�Ǻ��y�õ�����������ǰ��һЩ��|ƽӹ�Ļʵۂ�����Α�(y��ng)ԓ���Ǻܲ��e(cu��)��һλ�ʵ����������M����ˣ�������z�t֮��������؟(z��)����������c(di��n)���҂��������f(shu��)��“�ߘ�(bi��o)��(zh��n)����(y��n)Ҫ��”���������

����������(y��ng)ԓ�zӑһ�µ��ǵ�ʮ�l�����εĐ�(��i)��ȥ������δ_��(sh��)������^(gu��)���[�É��������Ұ��������(d��ng)һ�r(sh��)����f(shu��)����(l��i)�@λ�������_��(sh��)��λֵ�������۵ĺ����ӣ����������f����������t�����������؝ؔ(c��i)��������(zh��ng)���������(du��)��Т����̫������ڌm������ؓ(f��)����������Ե�(b��o)Թ������c��������������̎��̫���������ʺ����������������������Ԏ����ҹ���x�������M�ķ��̣������Լ����ڳ�ؓ(f��)�ɵ����w֧����β���������������Ҡ����������˺�m�İ�������������ȫ���Ը�̎������(chu��ng)���˺ܺõėl�����������w���飬�⽨���(hu��)�ʼҵ������������ƶ��Dz����Ä�(d��ng)�ġ���Ξ鶭���Ά������_�����Լ����zӑ��“�T��̫�^(gu��)”����

������һ���x������z�t�����߀�Ƕ�ʮ��ǰ�ڴ�W(xu��)�x���r(sh��)������Ϲ��īI(xi��n)�n�W(xu��)��һƪ�n�ġ�����Ʒ�͌W(xu��)��(w��n)���˾���ď��ɵ������v�����ʹ�Ҹ������ˌ�(du��)�@ƪ���µ����⡣Ҳ�����Ǖr(sh��)������֪�������^�ʵ۵��Z�tԭ��(l��i)�������~������������ǰ���Ԟ�������(z��i)׃�����ʵ����t�Z���^(gu��)�Ǒ�(y��ng)������������������@ƪ�z�t�s���DZ����������������������u(p��ng)�ĽǶȁ�(l��i)�������(y��ng)ԓ�f(shu��)�DZ��^��̵ġ����������г��F(xi��n)��“���Ժø�”����“������”���Z(y��)Ҳ�����c(di��n)“�|���`��”����˼��������������Ǖr(sh��)��������ε��@ƪ�z�t�Լ��z�t������ӳ����(l��i)�ć�(y��n)��؟(z��)���ľ���o����������̵�ӡ����������@ƪ�ɏ������H����Ϟ����ӡ���v�x�����Ҳһֱ��������������M�ܼ�����׃�S����ʮ���g�֎״ΰ������S���b���v�����n�������G����������@���v�xʼ�K������߅������ż���ó���(l��i)��һ���ֺ�(ji��n)��혣������Ͽ�����������������l(f��)��һЩһЩ��(li��n)���������Ҳ�X(ju��)ͦ����˼�����

�����ڶ����x�@ƪ���£���1985���ڻ�ʷ?���^��m�ؙn���Eչ�[�r(sh��)���Ҋ(ji��n)���ˮ�(d��ng)�ꏈ�칫������܊���˵�һ�w�^�����z�t���E�������}�D�е��@����Ƭ���Ǯ�(d��ng)�r(sh��)�Ĕz��(l��i)�ġ������ʵ۵��������u(p��ng)��Ȼ�ǒ��ډ����ϰ����S�㿴�ģ��@�_��(sh��)�ҳ���һ�@����

�����������c�@���z�t��Ҋ(ji��n)����������������������������(d��ng)�˂�������˼����һ�����������M�������J(r��n)���@���z�t�����ȥ�����ѽ�(j��ng)��̫���c�M�������C��������������һ���v���^�Ą�(d��ng)֮̎������Ҳ���^(gu��)���ġ���ɗl�c�M���H�F���������P(gu��n)�ă�(n��i)�������ʹ��ˣ��z�t�����w�F(xi��n)�������؟(z��)�ľ���߀��ԭ֭ԭζ�����������Y(ji��)����ε���ǰһϵ�б��F(xi��n)���c�z�t�����w�F(xi��n)�ľ�������ȫһ�µ��������

�������ʮ����������Ҳ���Ǹ��Rȥ����ǰһ�꣬���ڼ�������ڏR�r(sh��)���������Y(ji��)���Լ��^λʮ�����ԁ�(l��i)���О���F(xi��n)�����^��β�](m��i)�нz�����Դ����������](m��i)�нo�Լ��u(p��ng)���[���������෴ͨƪ���nj�(du��)�Լ��ęzӑ��ʡ���J(r��n)���Լ���ؓ(f��)������������(du��)������������(du��)�����̫�����°���ʧ���������(j��)���������������������Ԫ�����������f(w��n)������(ji��)������������ٽo�Լ��ϑc�R�ı������

����ǰ���ã�һ��(g��)żȻ�ęC(j��)��(hu��)����������Ї�(gu��)��һ�vʷ�n���^��(k��)��Ҋ(ji��n)��һ�ݘ�(bi��o)����“�ς���”�ęn���������ϕ��������£�

������(n��i)��Ժ�����ʮ������ճ��r(sh��)�ӳ�ʥ�I�����������(l��i)�Թٗl���������ϵ��(x��)��(w��)�����δҊ(ji��n)��Ҏ(gu��)�����ߡ���һ���f(w��n)�C(j��)����M�o(w��)δ�����⡢δ�����֮��?���T���ßo(w��)η�����M�������M(j��n)�G��?���m����������ڹŵ����{����ֱÿ����Ľ������������^(gu��)ʧ�����T���ֱ�G�o(w��)�[������ż�и��u������������_(k��i)ꐣ������߸��`ʧ����������������ϣ����ƽ��������M(j��n)���Ю�(d��ng)�������ؼ�캪�(ji��ng)�������֮�^(gu��)����������l؟(z��)�����(n��i)��Ժ�����c��С�T��������Ϥ���⡣�J���������Ђ�֪���

�������@�ݙn���������p����λʵ۴_��(sh��)�����Č�(sh��)���ϣ�����½o�Լ������Ҋ(ji��n)��������ϣ����Ҫ���f(shu��)Щ����ľ��w��(w��)����Ҫֱ��ᘌ�(du��)�Լ����������ָ���кβ���(d��ng)֮̎��������һ�r(sh��)���ܲ���������Ҳ��(y��ng)ԓ����������f(shu��)��(du��)���Ъ�(ji��ng)������~�^(gu��)��Ҳ����(hu��)�����ゃ��

������ε��@ô�f(shu��)���Ҳ�Ĵ_���@ô���ġ���һλ����֮���Ľo����������ָ؟(z��)����������f(shu��)“����֮��������������֮�����Е�����Е�֮������Ն����Ն֮���ڻ��ϲ�����������������Σ���؟(z��)��Ч���������p�P����”�@λ�����Dz��͚��������ѹ������T�a(ch��n)���N�N�˵�ԭ�������һ���X��ȫ�����˻ʵ��^���������ì�^ֱָ����������_��(sh��)�˺��y���_(t��i)�������@λ����ʵ۱M��Ҳ��Ҫ�������������뵽���Լ��ᳫ�����M(j��n)�����������߀���������@�ښ⣬��ʾ�_��(sh��)���Լ����˲���(d��ng)����p�P������

����߀��һ�������t�f(shu��)��(gu��)�қ](m��i)���������������������������������߅����(zh��n)�²��������Ҍ��������Z������@�����Լ��I(l��ng)��(d��o)�o(w��)������ɵ������������Լ�����o���ϵ����¶����S�Qʥ�������������һλ�ڹ����νo���е��Rƨ��Ҧ�ӆ��������ٝ�����������书������Ո(q��ng)��֏�(f��)�Qʥ���Y(ji��)����β����@���������@λ���С�˳��Rһ�D���������

����������z�t���˼��n���F(xi��n)�����Ї�(gu��)��һ�vʷ�n���^��Εr(sh��)�����֪z

��������“��Փ����֮�˙�(qu��n)”�ĵ�һ�ΐ������������������——�V�|���к�����yһ���o(j��)䛿���־ʿ�������E��ʷ�塶׃ӛ���������Ͼ����T�������@���ڇ�(y��n)����ĥһ��������ח�������(y��ng)���������������ë��پ�ȷ�����ˇ�������ë��پ�鷻�� ��ˇ���������IJ���“���”��̖(h��o)������W(xu��)ʿ�����J(r��n)����“Ŀ�o(w��)����”������P(gu��n)“���y(t��ng)”��“����֮�l”���ɴ�Ҏ(gu��)����“�Խ����ī���ؽ�(j��ng)�~����ӆ������Y��У�������S��������������s����н�ֹ”���Ĵ��Q�����Ї�(gu��)��Փ�z�� ������_(k��i)ʼ���Ї�(gu��)����Փ���挏�錣�ƣ��Ї�(gu��)�˵�“��Փ����֮�˙�(qu��n)”�ɴ˴���������������“��Փ����֮�˙�(qu��n)”�ĵڶ��ΐ��������������ʮ���꣨166�������������꣨1663�����f͢����ʷ�����㽭���ݸ����f ͢���pĿ��ä������ܵ�“����ʧ���������С���(gu��)�Z(y��)��”�ĹĄ�(l��)��������Xُ(g��u)�I��ĩ�����(gu��)��һ��δ��ɵġ���ʷ����Ȼ���Ӕ��� ʿ�������(r��n)�h��(ji��)���a(b��)���絝��������ʷ��(sh��)������`�Ğ鼺���������������ʷ�ԡ������������m(x��)�T������ð���峯�_(k��i)��(gu��)����������֪ �h��֪�s�����pδ����e��(b��o)���������������ʮ��������������꣬�v�r(sh��)�����������ر٣������ˣ����t������������ѹ��f͢���� Ҳ��“����ʬ”������@һ�ΐ�������Ҫ��(bi��o)־�������“���֪z”����“���B�O�V”����������H����횜������������ߡ�������������У��(du��)�ߡ��������� ���Լ�ُ(g��u)�������“һ��(g��)Ҳ������”��“�Բ������y”�����Ї�(gu��)“�Ļ��ֲ����x”����Փ�Q����������һ��(g��)���_(t��i)�A���������“��Փ����֮�˙�(qu��n)”�ĵ����ΐ������������Ӻ������ʮ���µ��������ԡ������S�P����(w��n)�ؗnʾ����������֮���Գɞ� Ӻ������һ��(g��)������֮�ʱ����������������Ӻ��“���ݼ���”�����B��——Ӻ�����P�����������l(f��)�F(xi��n)�h������� ��“��Ļ֮�e”���������Q�?z��i)����(y��n)?ldquo;����֮��һ����”�������Ӻ����ҧ�����X�������s��֪�������H�H���������h������� ��������߸����������ﲻ������������Ǿͽ�����Ԣ�в鳭�������������ġ��x���������S�P�������������������E�_���������“ �ʵۓ]����ֵ�X”֮Ԋ(sh��)��������“�������ɞ�”��“�v����̖(h��o)Փ”��“�u�r�ȵ�”��“�և��y��������ڴ˘O”֮����������� “�������������ؗnʾ������������Ӱl(f��)�z�������o�c�F�����˞�ū����������ڷ�֮�H�ֵ��Hֶ������l(f��)�z�������������������ԃ�(n��i) ֮���ˬF(xi��n)�μ����x���a(b��)�����������������һһ��”�����������������H�H��(chu��ng)�������B������“���e����”֮���������������˿Ɍ�“���֪z”�����nʾʮ��Ą�(chu��ng)�e——�������� �غ��������^���ڱ������пڗnʾ���Ғ죩��ʮ������@һ����“���֪z”ʹ�S��ʿ��“��ϯη���֪z������ֻ�鵾���\ ”�������������“����(d��ng)��ʿ”��Ȯ������㑣��Ї�(gu��)�Ļ��˵Ě⹝(ji��)�Ĵ�ÿ�����r���

|

| 1137��8��1������(gu��)����������(gu��)��·����������������� |

| 1291��8��1����ʿ������(gu��)�c�� |

| 1498��8��1���炐���ڵ����κ������ڊW���Z�ƺӿڸ����l(f��)�F(xi��n)�������������� |

| 1647��8��1���峯��λʵەx����I���o�����ԥ�H����� |

| 1655��8��1��������(n��i)ʮ�����T�F������(y��n)���¹ٸ��������� |

| 1714��8��1��Ӣ��(gu��)����Ů������������� |

| 1744��8��1���M(j��n)��Փ�ĵ�������R�˳����� |

| 1774��8��1��Ӣ��(gu��)���W(xu��)������˹�����ڌ�(sh��)�(y��n)�Ҽӟ��������r(sh��)�l(f��)�F(xi��n)���������� |

| 1894��8��1�����Ճɇ�(gu��)����(zh��n)��������(zh��n)��(zh��ng)ȫ�汬�l(f��) |

| 1895��8��1������̰��l(f��)������� |

| 1896��8��1������(gu��)����W(xu��)�Ҹ�����ˡ������_(k��i)�������� |

| 1896��8��1���Ї�(gu��)��һ�η�ӳ�Ӱ |

| 1914��8��1����(gu��)��������(gu��)����(zh��n) ��һ��(zh��n)�����l(f��) |

| 1914��8��1����(gu��)��������(gu��)����(zh��n) ��һ��(zh��n)�����l(f��) |

| 1915��8��1����Ԭ���^���ɞ�Ψһ������(gu��)�� |

| 1916��8��1����(gu��)��(hu��)��(f��)��(hu��)������������ |

| 1916��8��1����Ԫ��������A���(gu��)�y(t��ng) |

| 1917��8��1���_�R�����̻����һ��������(zh��n)����(zh��n)����(gu��)����V�I(l��ng)�Ժ�ƽ���h���� |

| 1920��8��1��ӡ���������\(y��n)��(d��ng)�_(k��i)ʼ�������\(y��n)��(d��ng) |

| 1920��8��1���Ї�(gu��)Ӱ��������������诳����� |

| 1923��8��1��ꐹ⸦��(chu��ng)�k�Ї�(gu��)����������� |

| 1927��8��1������һ���ϲ����x���(du��). |

| 1927��8��1���ϲ����x�����ܶ���(l��i)�������¡��R����������~ͦ����������е��������I(l��ng)��(d��o)����܊�ڽ����ϲ��e�����x��������������b����(du��)��(gu��)���h����(d��ng)�ɵĵ�һ������(bi��o)־���Ї�(gu��)���a(ch��n)�h��(d��)���I(l��ng)��(d��o)���b����(zh��ng)���_(k��i)ʼ������ϲ����x���������1933��6���������������܊��ί�T��(hu��)�l(f��)�����P(gu��n)�ڛQ������һ�����Ї�(gu��)���r(n��ng)�t܊�����o(j��)���ա������8��1�ճɞ��Ї�(gu��)������܊��܊��(ji��)��� |

| 1928��8��1����(gu��)���h����V����_(t��i)��ʽ���� |

| 1929��8��1����(gu��)���h��Dz��(sh��)ʩ��(hu��)�h���_(k��i) |

| 1929��8��1���Ϻ����۴�ͬ�˳��� |

| 1930��8��1���Ї�(gu��)�����(li��n)�ˣ���(li��n)������ |

| 1933��8��1����һ��܊��(ji��),�Ї�(gu��)������܊��܊�o(j��)���� |

| 1933��8��1�������K�^(q��)�M�����뾯�l(w��i)�����ٹ���(gu��)�H�� |

| 1935��8��1���й�����l(f��)�����վȇ�(gu��)�ġ���һ���ԡ� |

| 1936��8��1����11�ð��֊W�\(y��n)��(hu��)�_(k��i)Ļ�������Ї�(gu��)�ɈF(tu��n)���� |

| 1936��8��1���t�ķ���܊���^(gu��)�ݵ� |

| 1938��8��1���K܊�����K߅��������܊�M(j��n)�� |

| 1941��8��1�����A���(gu��)��(gu��)���h��܊���w���(du��)���������� |

| 1942��8��1���|������(li��n)܊�����K(li��n)����(n��i) |

| 1943��8��1���ͻ�˹̹ǰ���y(t��ng)��ɳ��������� |

| 1943��8��1����(gu��)��������ϯ��ɭ������ |

| 1944��8��1�����m�Aɳ���x |

| 1944��8��1���ձ�����Ť�D(zhu��n)��(zh��n)�֣��Ô�(sh��)�ٚ����y��ը����������ø߿՚����͵�����(gu��)������Ȼ������(l��i)��ը������һ�Є�(d��ng)��̖(h��o)�顰�w���Є�(d��ng)������ |

| 1945��8��1��ꐼ{�¸�e�Ї�(gu��) |